专访丨黎明:摄影记忆着我们的家园

新锐·黎明

中国摄影家协会会员、湖北省摄影家协会中青年专委会主任、宜昌市摄影家协会副主席,个人或作品曾获亚洲十佳先锋摄影师、中国十佳新锐摄影师、新浪年度纪实摄影师、三峡艺术明星奖、国家艺术基金青年扶持项目资助,入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库等。

黎明最初买相机,是和他的同学一样,为了外出写生时能够拍下作画时的素材照片。和他的同学不一样的是,他琢磨起了该如何用相机拍些更有意思的东西。美术专业的训练也给予了他在摄影上大胆尝试的底气和丰富的新奇想法。如今再见大学时的老同学,他们仍然津津乐道于黎明当年用多重曝光和在照片上打磨作画的作品。

早期实验影像作品(1999年) 黎明摄影

大学毕业后,黎明先是做过高中美术老师,又到媒体行业做美术编辑、视觉统筹。虽然摄影并非他的主要本职,但黎明始终带着他的相机,用镜头和影像探索自我、寻找家园、延续记忆。某种意义上,他的创作依旧延续了大学时期的实验摄影风格,他的拍摄历程也更接近于宣扬人与自然、文明与生态观念的行为艺术。

三峡:情景故事从这里开始

进入媒体行业工作的黎明,因工作而走近三峡,没想到就再也难以走出三峡。2003年三峡水电站开始蓄水发电,也正是在那一年,黎明开始了延续至今、长达二十多年的三峡拍摄之旅。以2003年为分界线,黎明把变迁后的三峡称为“后三峡”。在他看来,三峡的巨变不仅仅是自然景观的变化,更复杂的是原住民生活方式的改变、人们对于这块精神胜地情感的变化。这个荒诞迷离的后三峡,也正好是当下人类发展的缩影。

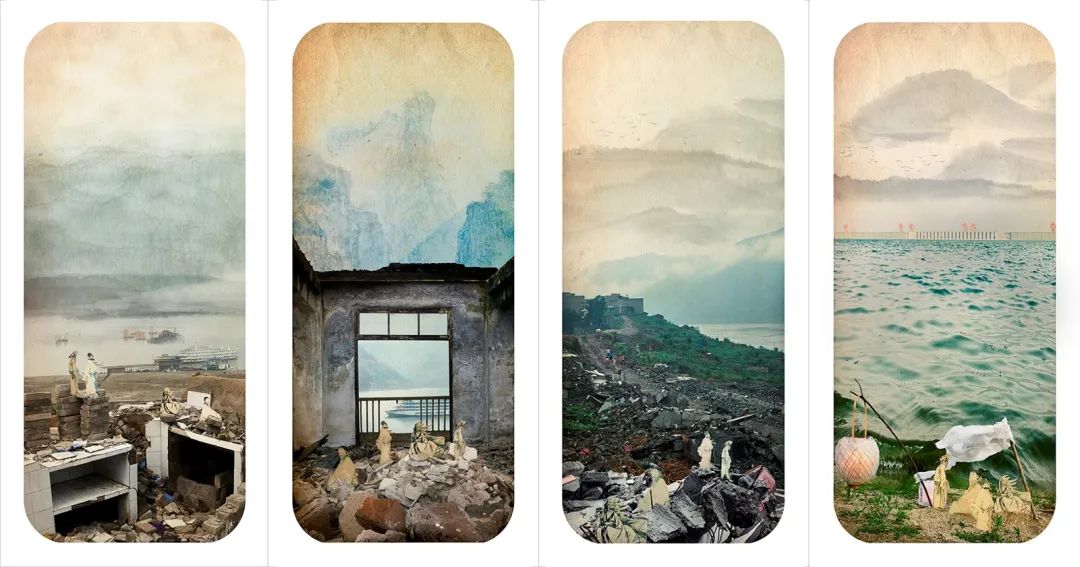

《三峡情景》系列作品(2005年) 黎明摄影

赶在三峡正式蓄水之前,黎明在云阳的山顶上看到了让他终身难忘的景象:长江雾气朦胧中,白色的帆布飘飞在打井的支架上。“它带有很多象征的含义,就在这种灵感下我拍了一组《三峡情景》。” 黎明带着《三峡情景》参加了2008年平遥的“新纪实联展”。这组带着主观情感的纪实作品,诉说着他对三峡的深切情感:他缅怀三峡,也伤感于逝去的江水和时光。

《后三峡》景观之变系列作品 万州码头蓄水前后景观 黎明摄影

“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。”在黎明看来,摄影是一种记忆的仪式,每张照片都是在留住永不复返的昨天。黎明不再有闲散的假期,而是几乎将休息的时间全部都投入到后三峡的影像记录当中。经年累月积攒下来的海量影像被分为三个主题:人水生活、景观之变、三峡好人。这些照片,不仅仅是一种文献资料,更表达了黎明对三峡、对三峡居民、对人与自然关系的理解。

《后三峡》人水生活系列作品(2008年) 黎明摄影

《后三峡》三峡好人系列作品(2022年) 黎明摄影

家园:你我皆是“移民”

《三峡情景》为黎明的视觉呈现奠定了一种空灵、复古的水墨画基调,也成为了他有意识地进行新纪实景观摄影的开端。在传统山水画里,人从属于自然,融于自然万物当中。黎明用相机定格的三峡也是如此。一年又一年,他沿着三峡、沿着长江前行,既是故地重游,也是“回家”。2009年到2013年期间,黎明在长江三峡库区各县市和重庆、岳阳、安徽、云南等地,用大画幅相机搭配黑白胶卷拍摄了一组新的作品——《家园》。

《家园》系列作品 秭归(2010年) 黎明摄影

《家园》系列作品 秭归(2010年) 黎明摄影

黎明以三峡的变化为观察世界的出发点,因此他对工业建设侵占自然生态的现象非常敏感。三峡只是当下城市化进程中的一个缩影,人类物质文明与精神家园的断裂正在无数的地方反复上演。他路过洞庭湖,看见岳阳楼已不复从前;他前往西双版纳参加摄影展,却见澜沧江旁也遍布怪诞的人造景观。人类在不断地向自然索取,家乡早已不再是记忆中的模样。

“实际上,我们每个人都是一个移民,我们每个人都是一个游客。”黎明在自己的摄影集《未知的家园》中写道,“我们带着乡愁不断地去寻根,去找寻心中的家园。无论是存在地还是精神上的家园,人都不可能重返,但我们选择流放,让自己的精神自由地去寻找,哪怕寻找一个未知的家园,也绝不成为一个现实的俘虏。”

在三峡:古今记忆的差异

黎明用黑白灰的色调拍摄山水景观,虽然在形式上贴近了传统山水画,但如今人与自然的关系却已不复从前。“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。”以郦道元为代表的诸多文人都曾提笔留下关于三峡的诗句。人们通过寄情山水,实现精神上的逍遥自由。黎明拍摄过两组专题:《游山玩水》旨在引起人们对山水观念变化的思考,《三峡游记》则营造出古人穿越到现代游历山水的梦境。影像经由他的手,成为了贯通时空的媒介。

《三峡游记》系列作品 黎明摄影

《游山玩水》系列作品(2013年) 黎明摄影

《游山玩水》系列作品(2022年) 黎明摄影

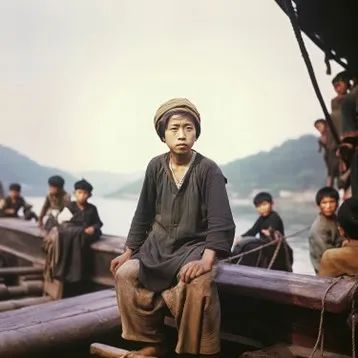

黎明的设想并不止于单纯的古今对话。他还用AI创作了一组《在三峡》,为自己曾经的记忆留下完整的“在场证明”,也希望能够邂逅平行时空中游荡于三峡历史与未来的自己。尽管AI摄影被一部分人斥责为虚假,可在黎明这儿,AI是返回真实记忆和展现内心情感的工具。“我用AI回忆我走过的三峡,补救我没有拍到过的场景,甚至填补我的梦境。我穿越到100年前,让自己置身于那个原始的三峡,让我那个时候也‘在三峡’。同时我也可以大胆预想未来的三峡是什么模样。”

《在三峡》AI摄影系列作品(2023年) 黎明摄影

《在三峡》AI摄影系列作品(2023年) 黎明摄影

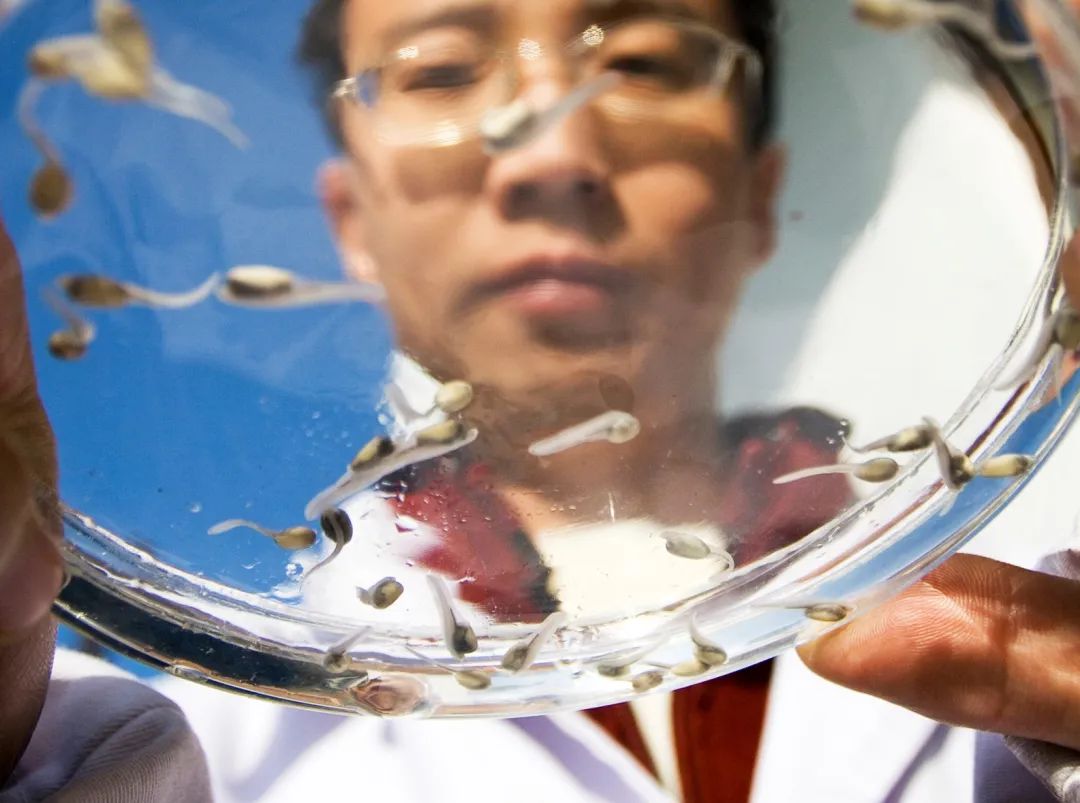

在这组《在三峡》作品中,有一张图是中华鲟畅游在被水淹没的徽派建筑旁边。黎明借此遥想:随着文明的发展,作为“活化石”的中华鲟是否可以在长江中再度繁荣壮大?从2008起,黎明花了十多年追踪拍摄中华鲟的人工繁育过程,见证了从最后一年打捞野生亲鱼到子二代放流回归的全过程。去年其专题作品《保护国宝中华鲟》入选了第29届全国摄影展,而今年,黎明更期待着中华鲟子三代能够实现在自然繁衍上的突破。或许未来的某一天,中华鲟可以像他用AI模拟的那样,成群结队地沿着长江逆流而上、溯流而下。

《保护国宝中华鲟》(2008年) 黎明摄影

《保护国宝中华鲟》(2008年) 黎明摄影

《保护国宝中华鲟》(2012年) 黎明摄影

三峡对黎明来说是向外观察的出发点,也是探索自我的回归处。他透过镜头去关照自然生态、也关怀那些生活在自然当中的人们。他也始终放眼于一个更大的时空,追溯过往、反思当下、畅想未来。摄影是保存记忆的仪式,而说到底,没有记忆就是没有根,更没有未来。“我认真去看这些东西,我不断去做这些东西,以我的这种拍摄方式,以这种行为去告诉大家我们该怎么样去关注人类、关注我们的精神家园。我们每个人都应该要清醒我们从哪里来,我们要到哪里去。”

艺术简历

黎明,1976年生,摄影师、策展人、媒体视觉工作者,主任记者,新媒体艺术硕士。中国摄影家协会会员、湖北旅游摄影协会副会长、湖北省摄影家协会中青年专委会主任、宜昌市摄影家协会副主席,个人或作品曾获亚洲十佳先锋摄影师、中国十佳新锐摄影师、新浪年度纪实摄影师、三峡艺术明星奖、国家艺术基金青年扶持项目资助,入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库、丽水摄影博物馆中国摄影年度排行榜等。近二十年来,《在三峡》《保护国宝中华鲟》《三峡游记》 《家园》《中国筑坝人》《游山玩水》《后三峡》 《山水家园》 《三峡游记》《三峡 三峡》《三峡情景》等系列作品。作品在平遥、连州、大理、丽水、西双版纳、台北、法国、澳大利亚等国内外摄影节展览,在国内外专业媒体发表并被博物馆及机构和个人收藏,出版个人摄影专著《黎明:未知的家园》《中国当代摄影图录:黎明》。

作为策展人,先后在大理国际影会、平遥国际摄影大展、丽水国际摄影文化节、西双版纳国际影像展策划、推荐共30多个展览。有多个展览获得优秀摄影师或优秀作品奖。曾被聘为丽水摄影节特邀策展人,版纳摄影节作品推荐人,大理摄影节学术委员会委员,凤凰摄影双年展导师、丽水摄影博物馆中国摄影排行榜推委。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号