专访 | 杜海斌:书法的艺术便是“大巧若拙”

新锐·杜海斌

湖北省书协会员、中国电力书协会员。全国第十三届书法篆刻展览入展,曾多次参加全国电力、全国职工、湖北省级书法展并获奖。

书香家教 秉笔有由

杜海斌出生于一个知识分子家庭。他的父亲早年任中国商务印书馆编辑,国学积淀深厚,更是写得一手好字。受父亲的熏陶,杜海斌从小就钟爱书法、绘画和诗词等。他至今仍珍藏着父亲留传下来的字帖和书籍。父亲的字帖里不仅有楷书、隶书、魏碑,还有唐人小楷和诸多钢笔字帖。这些字帖是他最初的书法教材,为他打下了坚实的书法基础。

从小学到大学,杜海斌“子承父业”,勤练书法。大学时,他在学生会负责编印宣传刊物,白天上课,晚上则埋头刻印蜡纸。除了自学书法外,他也常常跟志同道合的同学们相约绘画。在一次绘画比赛中,他获得的奖品竟是一本1947年的老版《书法字典》。当年的他爱不释手,如今这本字典虽已泛黄破旧,杜海斌却依然置于枕边,时时查阅。

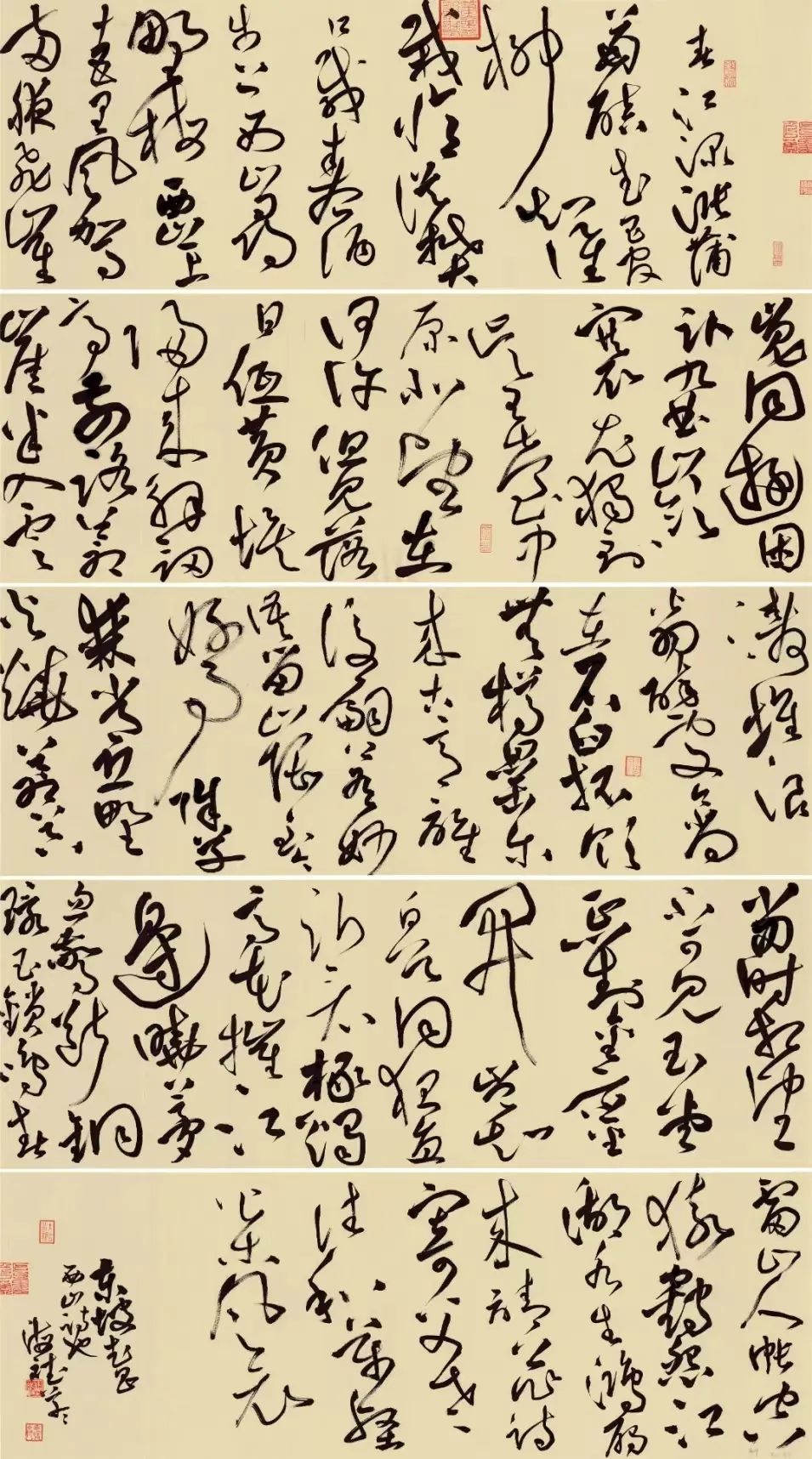

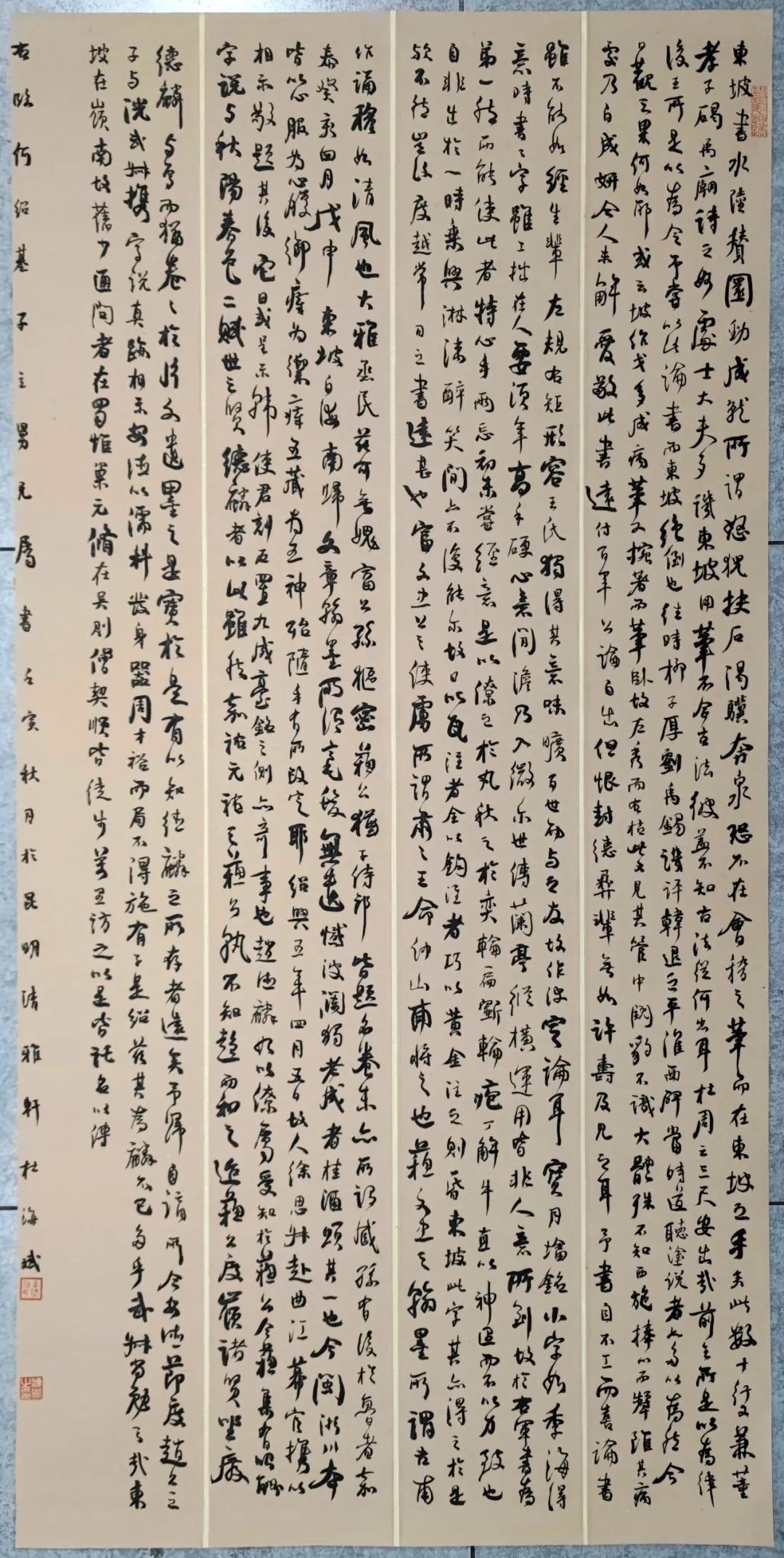

草书中堂 宋·苏轼《武昌西山诗》

参加工作后,杜海斌曾一度因工作忙碌而暂时放下了书法、绘画等爱好,直到2003年他偶遇一本冯承素摹本《兰亭序》,忽又唤醒了他沉睡多年的书法梦想,以此为契机,他再次拾起了毛笔,临习不辍。

2015年杜海斌回到宜昌,有幸拜金强为师,始学怀仁集王《圣教序》,继学颜真卿及《石门颂》《张迁碑》等石刻碑帖,始悟旷达苍茫厚拙之意。特别是跟随金老师深入学习了何绍基的行、草、真诸体,细察其宽博跌宕、拙朴雄强之气,常临常新,初得子贞三味。期间他还认识了周德聪、罗海东、万双全等诸多名师,转益多师,进而广闻博取、探源明理。

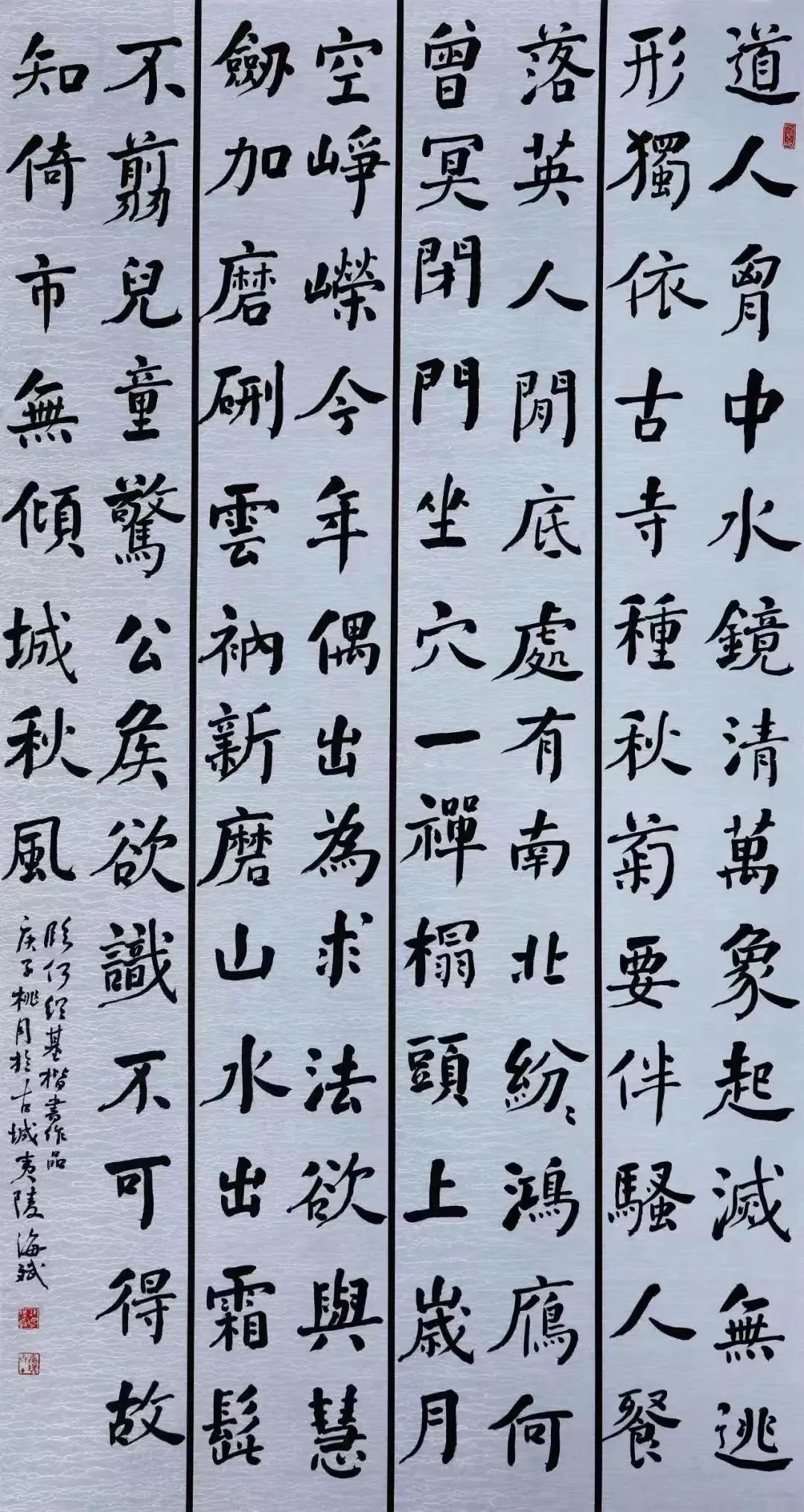

草书条幅 临何绍基楷书

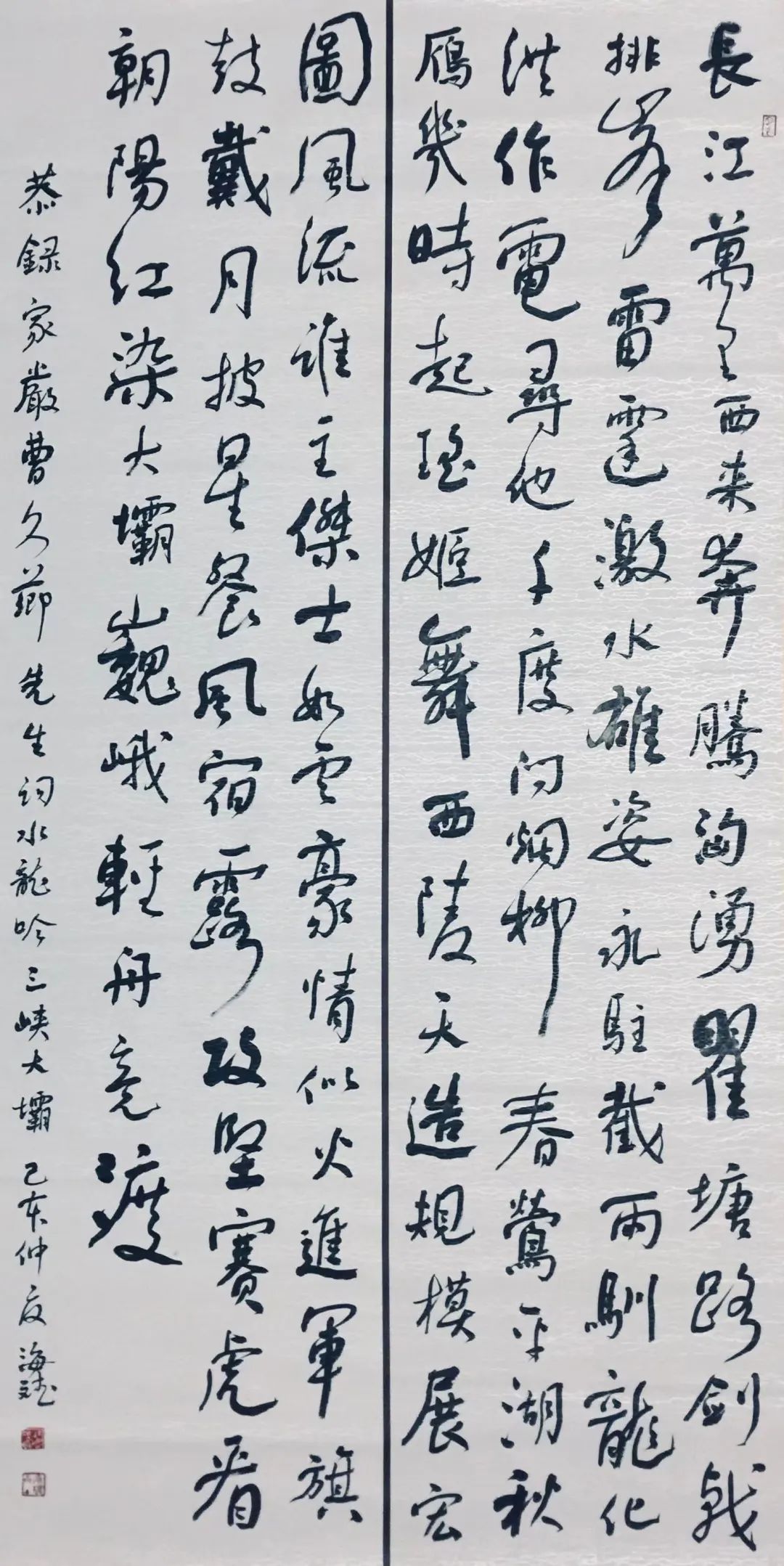

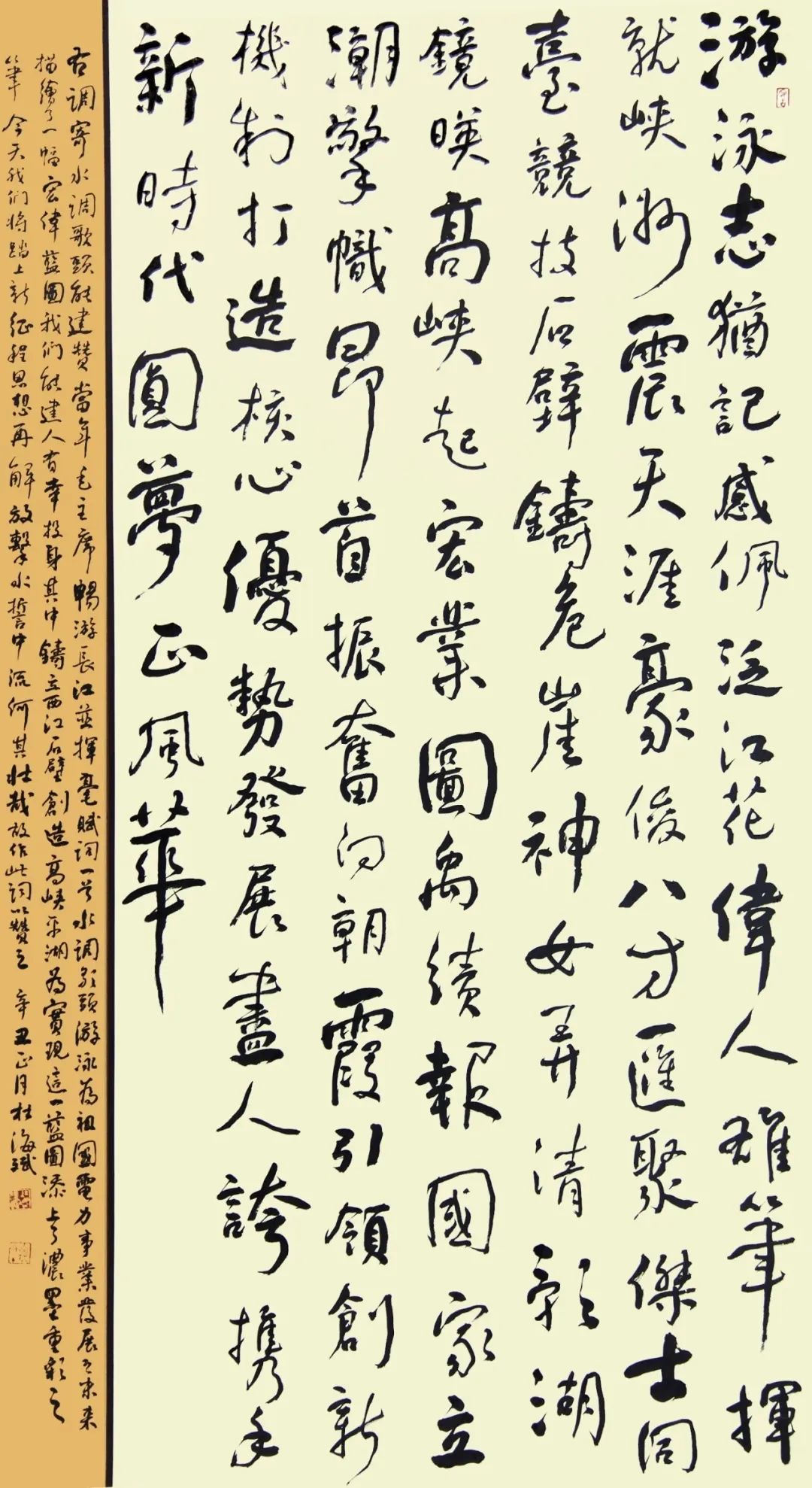

行书条幅 《水龙吟·三峡大坝》

2020年杜海斌因工作来到武汉后,兼做湖北省书协培训中心辅导员,组织培训之余,受益于诸多省内外名家指教。一次偶然的机会,他参观学习了王勇老师的书法专题展《挥斥方遒》,震撼于线条的凝练遒劲、点画之间的精彩绝伦。自此杜海斌燃起对草书,尤其是大草的似火激情,在王勇老师的用心指教和精细示范下,遍临历代草书名帖,感悟挥运之理,品嚼草法精妙。

笔开心启 情促技优

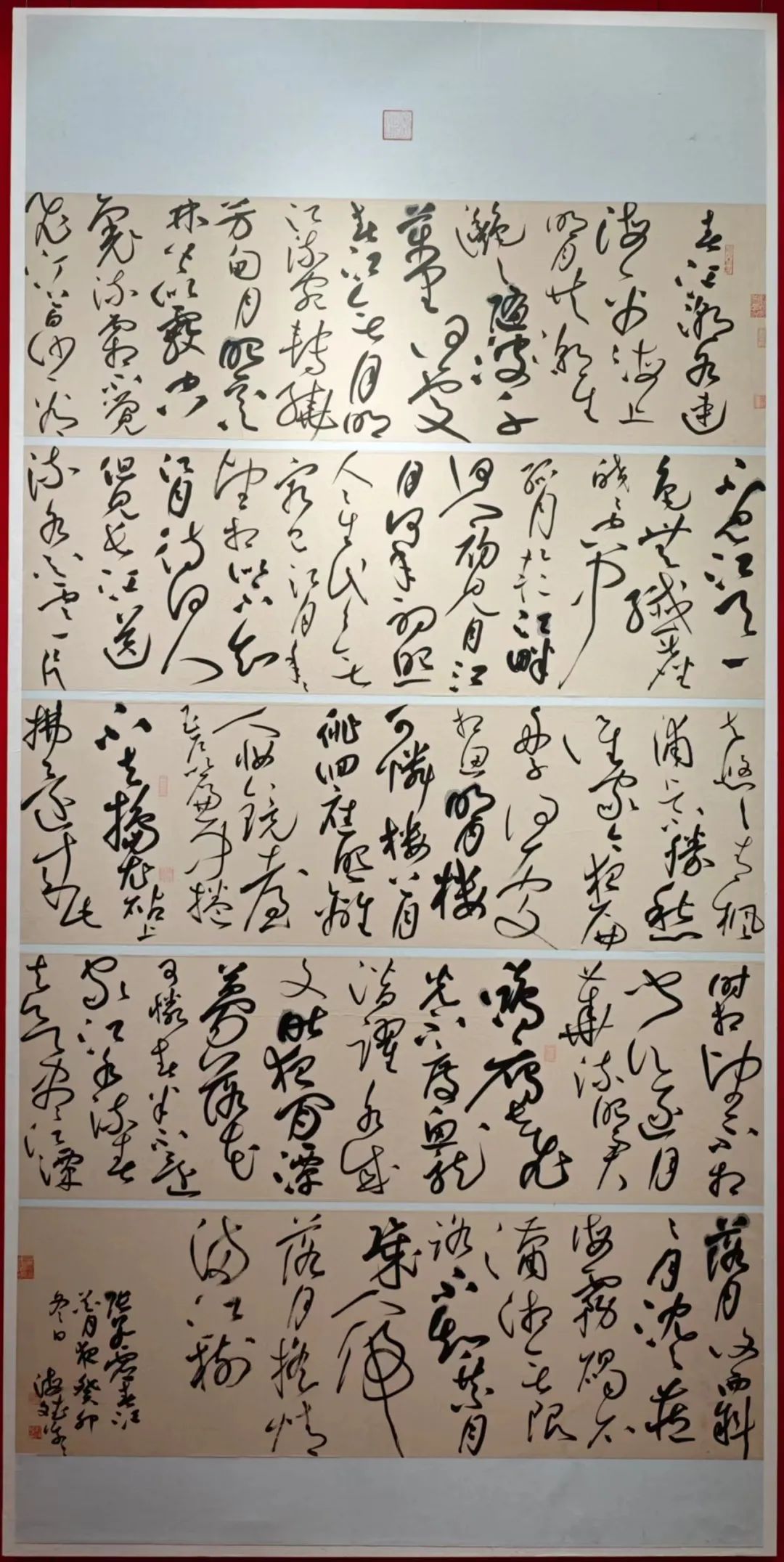

杜海斌是凭借草书入展的全国第十三届书法篆刻展。其书写内容为唐代张若虚的《春江花月夜》。经王勇老师提议,他选择此诗。这首诗以春夜的江水映月为背景,细致、形象而有层次地描绘了相思离别之苦,虽有情绪感伤,但格调高洁。

有时候书法创作者与作品内容的共鸣需要某种机缘。杜海斌时隔多年重读《春江花月夜》,仿佛也来到了张若虚所置身的那一轮江月之下。“有时读到意浓处我会情不自禁地哽咽,甚至盈泪欲滴”。因怀着对《春江花月夜》的触动,以致激情,杜海斌最终达至“心手双畅”的理想境界。“我最后书写的那几遍,已然由着自己的内心去创作,因为这首诗已经印在了我的心底最深处,每次书写我都会产生一种新的感受、新的激情!”

草书中堂《春江花月夜》 全国第十三届书法篆刻展入展作品

然而,创作过程并非一帆风顺。杜海斌决定写这幅作品时,已近11月中旬,离截稿日期仅剩月余,当时又恰逢工作繁忙,他甚至连出差也带着笔墨纸砚,在不影响工作的前提下争分夺秒投入创作思考。用《春江花月夜》来创作投展,存在的问题也不容小觑:重复字太多,内容相对少。对于大量的重复字处理,他在一遍又一遍打磨的基础上反复琢磨怎样既避免单调雷同,又能自然流露创作激情;对于内容较少的问题,他则仔细编排作品尺幅的宽窄长短与字幅行轴的大小疏密等。“尽管时间紧、难度大,却并没有消弭我对《春江花月夜》的独有情钟,最终在王勇老师的不断激励、倾心指导下,还是义无反顾地由着激情而作之。”

面试是进入国展的关键环节。杜海斌接到面试通知时,兴奋于这来之不易的机会,却也迷茫于面试未知的空白。他是一个完美主义者,总能抓住自己作品的不足,心有不甘,便想借面试临写的机会能补足缺憾。由于现场时间紧迫,要求必须快速书写,这反而使他忽视了临场面试的紧张感,得以更专注、也更富有激情地沉浸于《春江花月夜》的意境当中,挥毫逐墨,书写更加自然流畅。“我自己感觉现场写的比我的原作更精彩。该饱满的地方更加饱满,该连贯的地方更加连贯,该枯笔的地方更加枯得有味道。”

行书条幅 临何绍基《子立舅兄嘱书》

“若拙”以理 书道以求

近10年来,杜海斌除了临习和创作外,也较为系统地学习了各类书法理论,以及传统诗词歌赋等中国历代文学作品及相关理论,不断提升自身的传统文学素养,增强字外修炼。这些对于他的书法临创与欣赏都有着极大的补益作用。杜海斌感悟道:“学习古代优秀作品,我逐渐感受到要把智巧藏于拙朴之中,书法的艺术便是老子所讲的‘大巧若拙’,很有辩证的意味,这或许就是所谓的‘自然书写’吧。”

行书中堂 自作诗一首

从儿时跟着父亲习字,再到后来随着老师学习,书法日见精进,如今入了国展,他的书法人生与他所习书法之风颇有异曲同工之妙——都讲求“巧入于拙”,既非带着匠气的求索,亦非全然的随心所欲。

“我希望能够不忘初心,书为心画,并能兼融并蓄。草书仍然是我的至爱,在现有风格基础上不断兼收王铎、傅山、徐渭之笔意;而行书则打算仍以何绍基为主,上追颜真卿,逐步融入米芾、王铎特点,尝试兼融之趣。这期间则间以临习王羲之、钟繇等小楷。从长期来讲,未来如有可能,我会努力争取五体兼修,乃至于溯源到甲骨文的书写及研究。这也许就是我想要追求的人生最高境界,诸体融通,兼修涵养,打通书道之‘任督二脉’,为寻书道之理而上下求索。”

书法也成为了杜海斌为社会和所在企业更好服务的有益媒介。他积极参与书协举办的“送福进万家”、文艺下基层等活动,也积极投入企业的文艺宣传服务职工活动,只为全方位发挥书法的教育、弘扬、宣传、服务等作用。对于前路,杜海斌如是说:“书法学习永远在路上,书作临创永伴我一生。”

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号