专访 | 李胜洪:探古寻幽,静修书道

名家·李胜洪

一级美术师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中国艺术研究院中国书法院常务副院长,中国书法家协会第五、六届理事,中国艺术研究院艺委会副主任,全国书法(刻字)艺术作品展览评委等。先后出版《中国书法》《现代刻字艺术的创作与赏析》《楚简书法字帖》等专著,部分被译为外文版发行。两度被书坛评选为“中国书坛十大年度人物”。

遍访名师,苦尽甘来

生活在历史文化名城荆州,李胜洪的父母都受过良好的教育,对他学习书画非常支持。他居住的小区大院随处可见碑刻、石牌坊等文化古迹,在这种环境的熏染下,李胜洪从小就对书法产生了浓厚的兴趣。

5岁那年,父亲让李胜洪跟城里的名宿张先生启蒙。先是执笔、点画这些基础,后面才开始临摹《麻姑仙坛记》《芥子园画谱》等名作。后来,李胜洪招工进厂当了工人。在武汉工作的几年间,他几乎每个星期天都会去汉口荣宝斋观摩,或者揣着习作到著名书法家曹立菴、陈义经先生家里请教。关于书法的知识和训练就这样一点一滴累积起来。

“1968年我上山下乡,毛笔和字帖自然也随身带着。对于我来说,清晨湖边放牛的时候,是读帖的大好时光;晚上在昏暗的煤油灯下临摹字帖,是辛劳之余的精神享受,”李胜洪说道,“但深入学习的过程必然是艰辛的。”学习书法需要解决两个方面的问题:一是入帖,临摹字帖,学习古人的标准、结构、笔法、审美观念;二是出帖,要加上时代的特点和个性化的语言,即“入帖不可有我,出帖不可无我”。

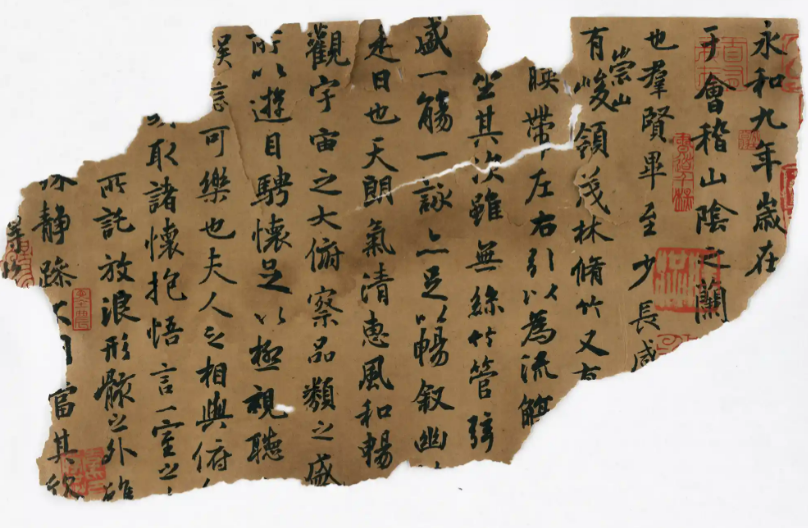

行书小品《兰亭序残本》

在深入学习的过程中,他时常感到痛苦,尤其是在无法深入理解书法精髓或创作找不到灵感的时候。这种痛苦源于书法讲究法度,不能违背规律,“在入帖的时候需要多加思考,和临摹的名家审美之间有个暗合,仔细揣摩名家的字体,不要自嗨式入帖;出帖则更注重‘我’的参与,要在临摹的基础上加入自己的表达。”

在这些艰难的时刻,他通过不断地深入思考、自我纠偏,寻找自己的表达方式,逐渐克服了诸多困难。“创作的目的是遵从本心,遵从自然,并不是为了交换”,他相信自己的直觉,通过感性认识的积累达到悟性最终形成理性认识。

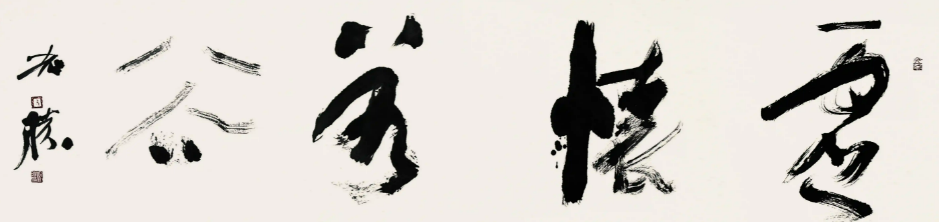

行书横幅《虚怀若谷》

李胜洪师从曹立菴、陈义经、李青萍等多位名师,其中李青萍老师对他的影响最大。“李老师是江陵人,中国美术家协会会员,她的一生经历坎坷,但始终坚持自己的艺术追求。她的绘画艺术在捡来的硬纸上、木板上绽放出了徇丽的色彩。”在李青萍老师的教导下,李胜洪不仅学到了绘画的技法,还感受到她对艺术的执着追求和顽强的精神,这种精神深深地打动了李胜洪,成为他在书法道路上不断前进的动力。

静修书道,风格独具

书法的研究和创作是一段安静的、没有舞台的自我修行,有时甚至需要坐“冷板凳”。李胜洪认为这一过程是非常宝贵的,“越是往高处走,人越少,空气也越稀薄。”这种自我修行不仅磨练了他的意志,也提升了他的艺术修养,“就像茄子经过霜之后更好吃,梅花傲骨寒一样,书法的创作必须经过磨难,才能更上一层楼,这是一个必然的过程,”李胜洪平静地说道。

20世纪90年代初,李胜洪被调到海南工作,先后担任过海南省书协副主席、省刻字艺术研究会会长等职务。2004年,李胜洪奉文化部之调进京组建中国书法院。在十年时间里,他为中国书法院从无到有、从小到大尽力尽责,使中国书法院成为当代书坛不可忽视的一支重要力量,还成功助力中国书法艺术入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

李胜洪在中韩学术论坛上与各国代表合影(右四)

在北京,他登高望远、极目视听,书风也为之嬗变。“书法不仅仅是技术上的追求,更是一种思想的表达”,他追求的是思想和技术的结合,不拘泥于形式,不讨好市场,随心所欲地创作。前期临摹是“形神兼备”,在加入自己的思考和沉淀后,逐渐到达“形离而神合”的境界,最终形成了烂漫、率真的书法风格。

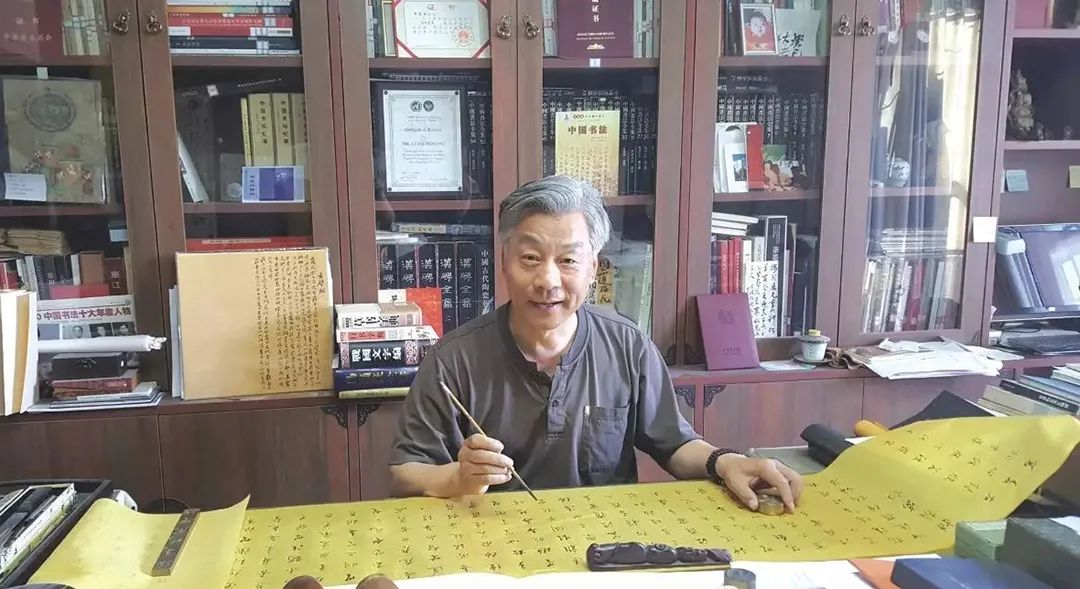

李胜洪进行书法创作

多年来,李胜洪醉心于楚简书法的创作研究,背后是他对楚国历史文化的热爱。湖北荆州是楚国四百年的都城,李胜洪在楚都长大,楚人不屈不挠的奋斗精神始终引领着他的精神世界,对他来说这里有一种神圣的感觉。小时候,他就做过一个梦,梦中他写信给老子、屈原求教,用的是稀奇古怪的文字,后面才明白这种文字原来就是楚简,研究楚简的种子在那时便已深深扎根。

楚简书法上承商周古文字、下启汉晋今文字,既在文字发展转变关键阶段起到津梁作用,又形成了具有典范意义的书法风格。李胜洪认为这些文字在当下依然具有重要的艺术价值。他通过研究楚简和书法创作的关系,结合现代的审美需求,和国外设计师合作,设计出“胸针”“徽章”等系列文创产品,让古文字重新火起来,服务和美化我们的生活。

李胜洪设计的“福”字胸徽

探古寻幽,与时俱进

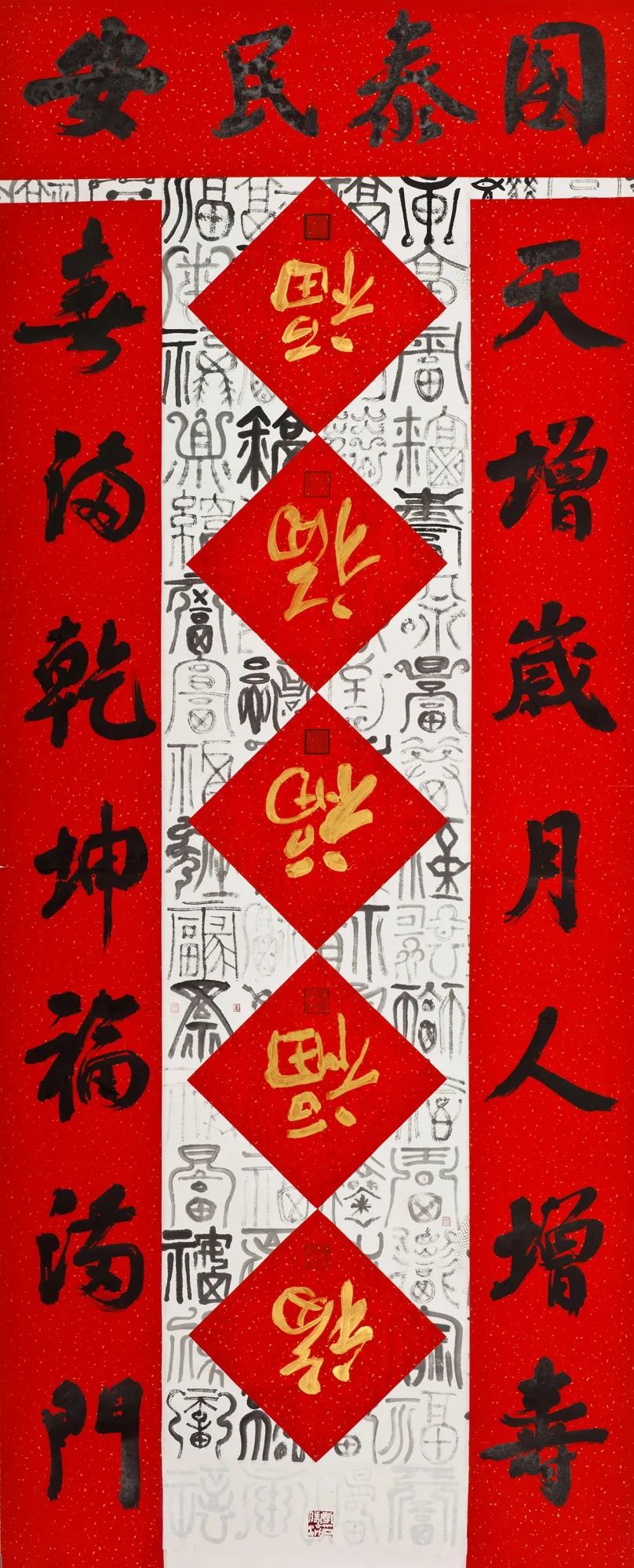

从中国艺术研究院中国书法院副院长的岗位上退休后,李胜洪开始着手整理、出版过去积累的研究资料和创作成果,出版了《中国书法》《现代刻字艺术创作与赏析》等几部著作。此外,他还进行书法艺术的综合创作。2015年,李胜洪在中国美术馆举办了平生第一个大型个人作品展,《霾》《福满门》等作品实现了表现形式的多元化,引起有关学者的关注。

李胜洪主题书法《福满门》

在技术发展和新媒体盛行的当下,李胜洪也尝试通过抖音号发布一些书法作品。他认为,书法不仅仅是古老的艺术形式,也可以通过现代技术传播,让更多年轻人接触和喜爱。

谈及当下书法发展现状,李胜洪认为,当下书法的传承面临很多挑战。虽然表面上看书法活动很多,书法交易、展览活动层出不穷,但整体的水平却在滑落。很多人对书法少了敬畏之心,盲目跟风,创作出了很多模式化、浮躁的作品。

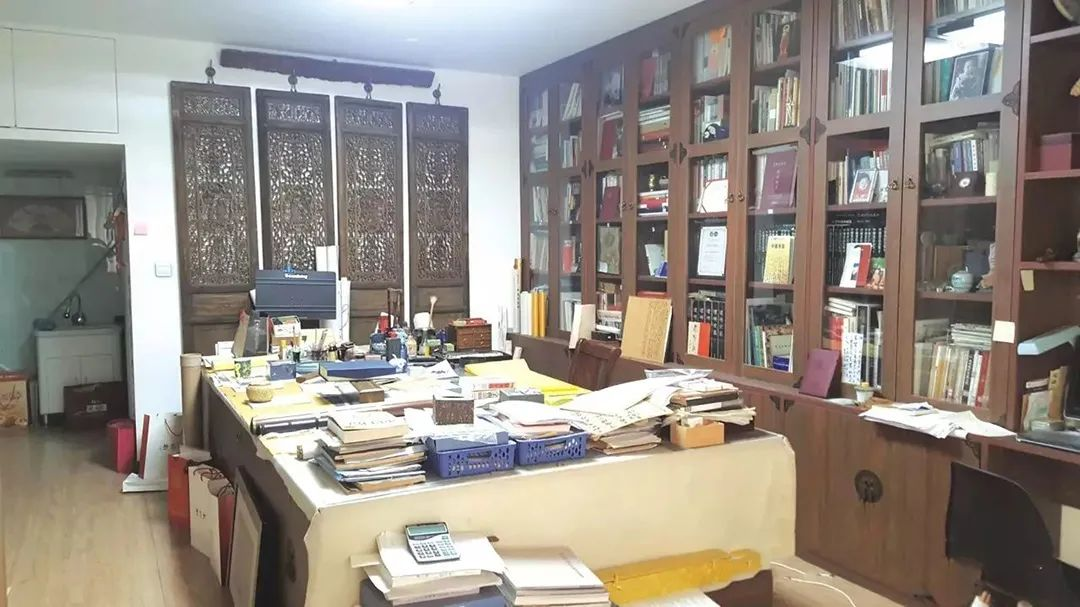

李胜洪工作室

对于未来书法的发展,李胜洪认为:“书法是中华文化的重要组成部分,应该在实用层面和艺术层面都得到重视和保护。需要培养更多有艺术个性和创意的书法家,打破模式化的创作,让书法回归到纯粹的艺术表达。同时,也需要利用现代技术和媒体,推广书法艺术,让更多人了解和喜爱书法。”

通过不断地研究、学习、创作,追寻历史的链接,找到未来前进的力量。李胜洪希望能够为书法艺术的发展做出自己的贡献,让这门古老的艺术在新时代焕发出新的光彩。

艺术简历

李胜洪:一级美术师。曾任中国书法院执行院长、中国美术馆专家委员会成员、中央美术学院等数所高校客座教授、全国书法(刻字)艺术作品展览评委等,2000年被中国书法家协会授予“‘德艺双馨’艺术家”称号。近年来作品多次入选国际性和全国书法篆刻艺术作品展,随团或率团出访日本、韩国、新加坡、美国、法国几十个国家及港澳台地区。

作品获全国硬笔书法作品大赛一等奖、海南省书法艺术大展金奖、全国第三届刻字艺术展优秀奖、海峡两岸书画大赛特别金奖、文化部“群星奖”、日本大阪日中文化交流会“优秀赏”、法国“欧中文化交流大使奖”等。

作品和论文发表于《书法》《书法报》《中国艺术报》等专业刊物,刊石于全国各大碑林,或被博物馆、美术馆、纪念馆及海内外人士收藏。出版《速成钢笔书法字帖》《名家千字散文行书字帖》《各国国歌歌词字帖》《李胜洪书法作品精选》《现代刻字艺术的创作与欣赏》等;发表《笔墨臆说》等论文20余篇,主编《书家随鉴》《刻字艺术》等书刊。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号