评论 | 大浪淘沙,抗洪题材文艺作品的时代启示

1998年肆虐于长江、嫩江、松花江流域的特大洪水是20世纪最严重的水灾之一,在这场人与大自然的搏斗中,人们在构筑物质大堤的同时,也用生命和意志筑成了一道精神大坝。近30年后,能让人们瞬间跨越时空、拾回记忆、产生共鸣的,更多的是一张张照片、一段段旋律、一个个影像,是历经大浪淘沙后,依旧能传承下来的那些经典文艺作品。

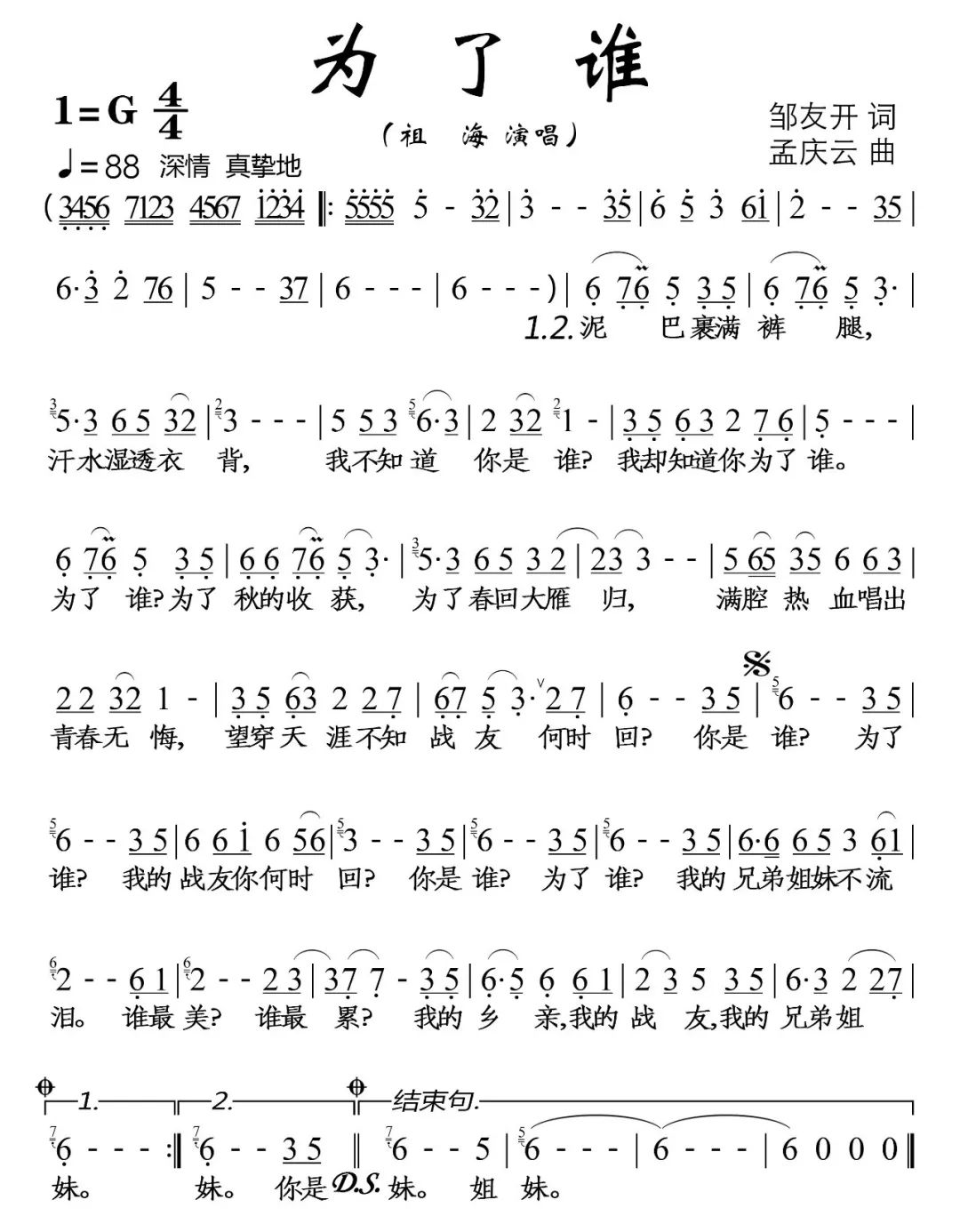

歌曲《为了谁》简谱

说到九八抗洪,人们往往想起歌曲《为了谁》,歌曲由原中央电视台文艺部主任邹友开、空军政治部歌舞团孟庆云创作,刚刚获得青歌赛银奖的祖海演唱。作词采用“先设问、后作答”的方式,体现一线将士的家国情怀和无私精神,作曲采取大跨度音程,情感激昂,延续了主旋律歌曲宏大叙事传统。在后来的翻唱中,歌曲被融入更多流行元素,表现将士们英勇抗洪的MV也广为传播,使“最可爱的人”形象更加深入人心。

电影《惊涛骇浪》剧照

电影《惊涛骇浪》由八一电影制片厂出品,通过4组人物铺开,将洪水特效和人性刻画并重。作品纪录感和时代感较强,大量官兵参与电影拍摄,穿插了不少抗洪大堤上的历史资料画面,并大量在湖北荆州等受灾严重地区取景。《惊涛骇浪》被称作是主旋律电影“三惊”(《惊涛骇浪》《惊心动魄》《惊天动地》)中最好的一部,与张艺谋的《英雄》、霍建起的《暖》一同获得第23届中国电影金鸡奖,并在严苛的豆瓣评分中获得7.8分。该电影在多所学校组织放映,成为一代人的“操场记忆”,目前仍可在学习强国APP等平台观看。

话剧《洗礼》选题视角比较独特,讲述的是一支即将裁撤的部队临时接到抗洪任务的故事,面对抉择,片中的角色有不解、有抱怨,但最终都选择了奔赴抗洪一线。《洗礼》关注的不仅仅是这场大洪水,还有人物内心激荡的潮水,体现出较高的立意。该剧在众多抗洪题材舞台剧中脱颖而出,一举夺得“五个一工程”奖、曹禺戏剧文学奖、文华大奖和解放军文艺奖等重要荣誉。

雕塑《九八·抗洪志》局部

在创作《九八·抗洪志》时,雕塑家杨奇瑞将动静冲突、对峙的艺术手法用到极致,雕塑的主立面为倾斜状态,渲染了洪水的澎湃汹涌之势和军民处境的凶险,但雕塑的整体结构却十分稳重,有着“大国重器”般的浑厚和不可战胜的威仪与质感。作品成功将洪水肆虐的“险”和众志成城的“稳”进行鲜明对比,具有较强的艺术感染力。

吴昌华回忆《铮铮铁骨搏风浪》创作过程

湖北日报社吴昌华老师的获奖作品《铮铮铁骨搏风浪》反映军民在6级大风中搏击风浪,用血肉之躯组成“新子堤”保护洪湖大堤的场景。当年,还有很多优秀的写实摄影作品被收录到湖北美术出版社《大写照——1998湖北战胜特大洪水纪实》画册中,成为经典的历史瞬间。

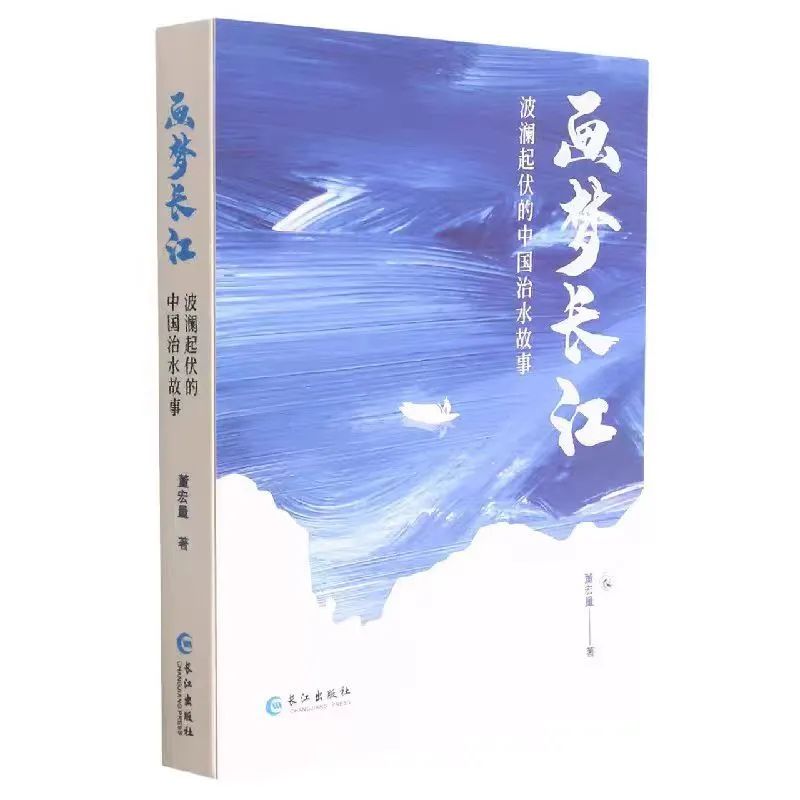

图书《画梦长江》展示图

《画梦长江:波澜起伏的中国治水故事》一书虽未聚焦1998年抗洪全景,但重点介绍了多个长江水利工程,并通过一代代“水利人”面对治水难题,千方百计寻找解决良策,接续奋斗的事例,彰显了百折不挠、勇往直前的民族精神。该书获得第八届湖北文学奖报告文学提名奖,目前正在武汉新华书店、武汉中心书城展出,展览将持续至8月份。

当时关于楚剧《滠水英魂》的报道

现代楚剧《滠水英魂》由黄陂县楚剧团、武汉市艺术创作中心联合创作,以村支书王美满的故事为素材编排。与前面几部作品相比,《滠》剧的知名度和影响力稍弱,但在1998年抗洪救灾的关键时刻,能在3个月左右的时间完成创作并立上舞台实属不易。更难能可贵的是,该剧编剧叶爱霞当时第一次正式写戏。《戏剧之家》杂志指出,《滠》剧的首演虽尚显粗糙,但在生活性真实和艺术感染力间找到了平衡点。

此外,纪录片《挥师三江》,油画作品《1998年·夏》等同样备受关注。黎雄才的国画《武汉防汛图卷》虽创作于1956年,但作者在长达28米的长卷中,淋漓尽致地表现了20世纪50年代武汉的抗洪场景,被称作以传统绘画反映新时代社会生活的成功典范。

回顾和盘点前人的作品,对我们在新时代开展抗洪题材创作,推动抗洪精神迸发出更强大的感染力、号召力多有裨益。这些作品启示我们:

要下得去一线。在抗洪抢险最紧张的1998年8月,已经有大批创作人员或接到指令或自发地赶往前线。话剧《洗礼》的编剧王海鸰回忆,她奔赴抗洪大堤的路上,正好目睹市民向外撤离,顿时有种万死不辞的悲壮感。歌曲《为了谁》主唱祖海在完成录音任务后,为了让情感更饱满,与江西省委宣传部取得联系,来到九江抗洪现场调研,回到北京后重新录音,才有了现在的版本。

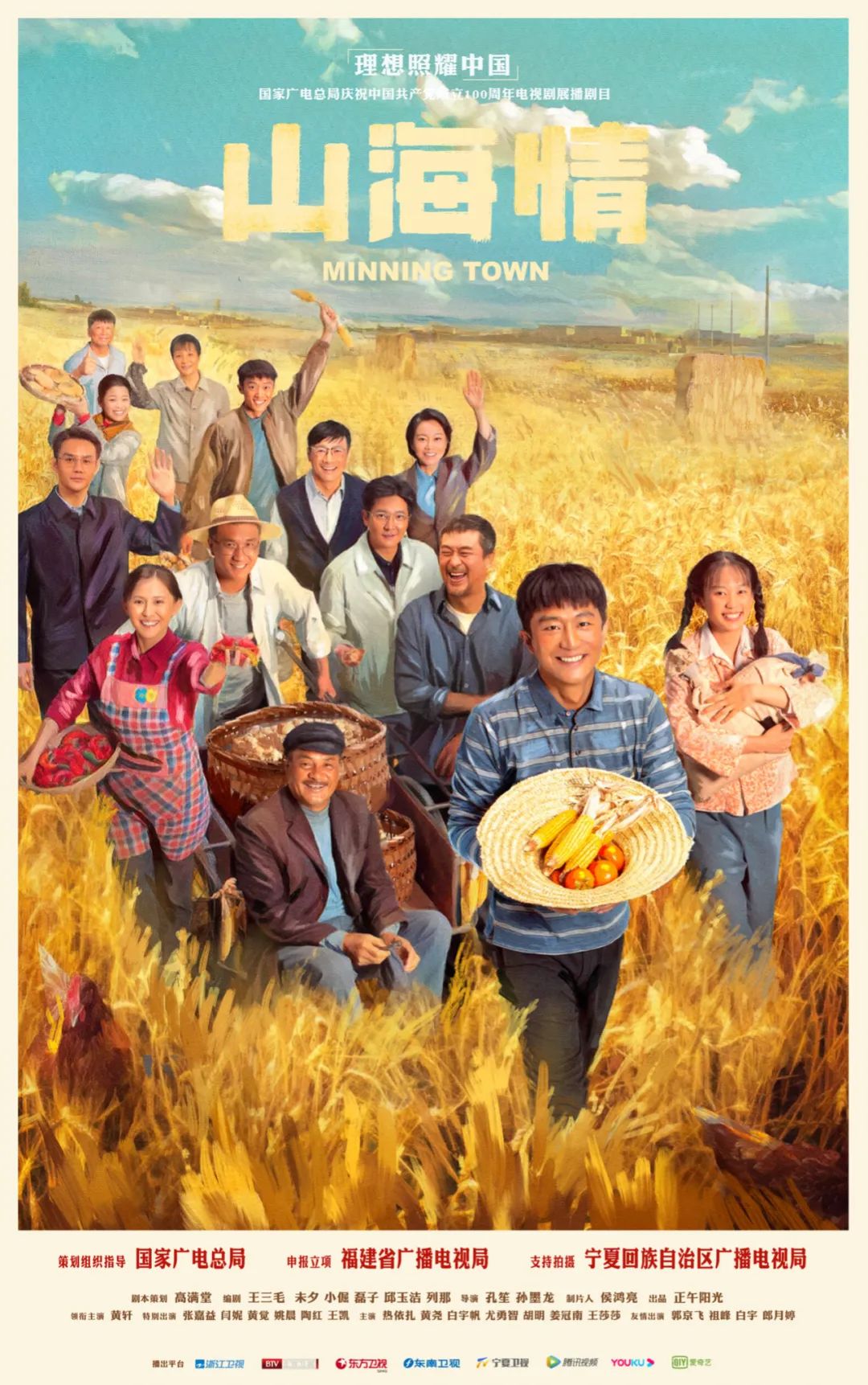

如今,再让文艺家目睹当年的抗洪场景已不现实,但间接经验的借鉴必不可少。电视剧《山海情》在采风环节就采访了很多当时的移民,并请他们来做顾问,这些移民为剧目创作提供了宝贵的素材,其中不乏故事里的原型人物。《觉醒年代》《长津湖》等作品更是把人物气质、道具细节的真实性做到了极致。

电视剧《山海情》

要立得住人物。艺术终究来说要衡量人心的宽度,探索人性的深度。能够让20多年前的故事与当代情感相沟通,最主要的是塑造人物形象。正如作家徐怀中所说,“作品写的是人,如果只写事件本身,永远写不过记者。”牺牲在咸宁的抗洪英雄高建成、牺牲在荆州的抗洪英雄李向群,在汉口龙王庙险段率先立下“生死牌”的党员群体,都有很多值得挖掘的素材。

值得一提的是,电影《惊涛骇浪》将英雄人物的起点放低,注重表现英雄人物身上的瑕疵、弱点,较好地做到了去“脸谱化”。将军的儿子迟到,并在抗洪救灾的关键时刻申请退伍,富商的儿子却申请上前线,一改人们的惯性思维,并在影片的后面推动人物动机和立场转变,让人物形象更加立体丰满。

要传得出作品。再好的作品,如果没有流量,传播不出去,就没有触达力,更谈不上艺术感染力,抗洪题材作品亦是如此。

传得出需发掘独特的视角。豫剧现代戏《大河安澜》以“守河人”群体为表现主体,把水患治理的瞬间平铺于日常,将母亲河的特质和“守河人”精神诠释得更加立体,让评论者发出“浪花为什么这样美”的感叹。电影《超强台风》抓住防台风工作“十防九空”的现实矛盾,将镜头对准饱受群众质疑的“撤离”行动,巧妙将“以人为本”的价值观融入其中。

豫剧现代戏《大河安澜》

传得出需合理把握当前热点。近年来,各地不断拓宽选题视野,聚焦大江大河治理、局地暴雨应对、地质和气象灾害避险等内容,不断用文艺作品丰富抗洪精神在新时代的内涵。如以在抗击台风“利奇马”中牺牲的干部李夏为原型的话剧《我的父亲·李夏》、聚焦河南暴雨灾害的广播剧《暴雨!河南》等。

传得出需顺应新的传播方式。1998年创作的文艺作品,采用了文艺晚会、电影等很多当时“时髦”的传播途径,进入新时代,传播方式也需紧跟步伐。如湖北电视台制作微广播剧《2016防汛记忆》,以更好适应现代人在网络时代碎片化、自主性收听习惯的特征。2024年,湖北省荆管局和公安县联合推出微电影《共和国没有开闸》,在新片场APP等平台播出后受到青年人好评,有网友评论“拍出了大电影的质感”。

文艺是铸造灵魂的工程。一部部文艺作品正是伟大抗洪精神生生不息、凿穿时空的力量见证。让我们在致敬经典的同时,期待更多作品以人性化的语言、具象化的表达,推动共产党人的精神谱系矗立在舞台之上,活跃在屏幕之中,常驻于百姓心间。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号