云南花灯剧《孔雀公主》的活态传承、现代转译与诗意重构

云南花灯剧作为西南地区独特的戏剧形式,承载着丰富的民族文化基因与地域审美特质。近年来,随着非物质文化遗产保护理念的深化与戏剧创新实践的推进,云南花灯剧在传统与现代的交汇中焕发出新的生命力。其中,《孔雀公主》作为傣族神话的经典演绎,不仅是对傣族文化符号的诗意复现,更是一次对非遗技艺活态传承、民间艺术现代转译与民族精神诗意重构的深度探索。

一、章哈说唱:非遗技艺的活态传承与戏剧功能重构

傣族章哈又称“赞哈”,是傣族传统的曲艺唱曲形式,流传于云南省南部边陲的西双版纳傣族自治州及思茅市江城、孟连、景谷等地傣族村寨,与傣族毗邻而居的布朗族中也有传唱。章哈作为傣族“歌者”的代称,其说唱艺术承载着贝叶经中千百年来的集体记忆。在《孔雀公主》中,章哈说唱被赋予双重戏剧功能:既是叙事者,也是文化符号的具象化呈现。当老章哈以苍劲的嗓音吟唱“你的故事早已镌刻在贝叶经上,我们吟唱了千百年”时,其不仅串联起王子召树屯的寻妻之旅,更将观众带入一个口传文化与书面文学交织的时空。这种“戏中戏”结构,使章哈说唱从民间仪式升华为戏剧本体的一部分。

相较于既往版本,新编《孔雀公主》实现了章哈说唱与戏剧冲突更为精妙的内在融合。 在展现“巫师阴谋”这一核心冲突情节中,巫师意欲破坏召树屯与喃诺娜的爱情而暗施诡计时,章哈的说唱介入展现出高度的戏剧功能性:其吟唱节奏骤然转为急促,并辅以极具警示性的唱词,不仅直接昭示剧情潜藏的危机,更通过强烈的韵律张力与预警性话语,激发出观众的紧张情绪。与此同时,章哈在说唱过程中展现出身体微微颤抖、眼神透露出忧虑与坚定交织的肢体语言,这种肢体表现与唱词的有机融合,进一步巩固了章哈作为戏剧意义参与者的角色定位,使其说唱内容成为观众解读人物心理、把握剧情走向的关键线索。

二、民间剧场:传统仪式的现代转译与舞台奇观

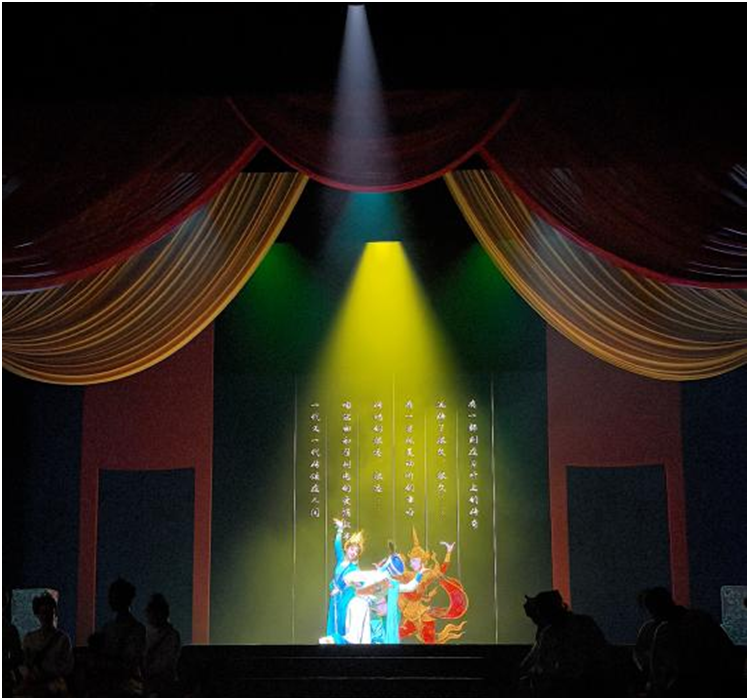

《孔雀公主》的现代性突破,在于将民间艺术的“土味”转化为舞台上的“时尚感”。这种转化并非对传统的背离,而是通过解构与重组,让民间性获得新的表达空间。在武打设计中,导演摒弃了传统戏曲的“人海战术”,转而采用象征性表演。当召树屯与敌方将领对峙时,舞台两侧的追光将两人笼罩在明亮光束中,刀光剑影通过演员身体的倾斜与旋转来呈现。这种“以鞭为马”的虚拟性手法,既保留了花灯剧的写意传统,又通过灯光与鼓点的配合,营造出电影般的紧张感。特别是“风雨寻妻”一场,召树屯通过颤抖的肢体与急促的呼吸声,将跋山涉水的艰辛转化为可视可感的舞台形象,使民间叙事获得了现代戏剧的心理深度。

音乐创新是《孔雀公主》民间性现代表达的又一亮点。该剧大胆突破传统音乐模式,积极融合多种音乐元素进行创新。现场伴奏在保留传统花灯戏曲乐器的同时,融入了章哈剧“筚”与“玎”的独特音色,并辅以巴乌、葫芦丝等婉转悠扬的曲调,使章哈剧说唱与花灯剧唱腔得以完美衔接。这种对民族特色非遗元素的巧妙运用,赋予了传统花灯剧目全新的艺术表现力。在表现爱情主题时,该剧不再局限于单一形式,而是将传统花灯调悠扬深情的旋律特色与现代配器充满活力的节奏巧妙结合,营造出浪漫且充满活力的氛围。尤其在召树屯与喃诺娜情感升温的关键情节,音乐还随剧情起伏在节奏与强弱上动态变化,极大增强了戏剧张力。更具巧思的是,当召树屯在艰险环境中追寻喃诺娜时,背景音乐突然切入电子音效模拟的风雨声,这种传统旋律与现代声效的碰撞,不仅在现代舞台声光电技术的加持下提升了视听体验,更呼应了人物对爱情忠贞的现代性诠释。

三、民族特色:从符号堆砌到精神共鸣的诗意重构

在艺术的多元表达中,民族特色若仅浮于表面符号,便难以真正触动人心。《孔雀公主》的卓越性恰恰在于其突破了表象桎梏,它将金孔雀的华羽、象脚鼓的节奏、傣锦的纹饰等视觉元素,从单一的“风情展示”维度中解放出来,转而通过构建民族的意象系统,建构起一个充满诗意的审美空间,引领观众进入独特的艺术世界。剧中,孔雀公主的展翅不仅精准呈现了傣族“三道弯”的舞姿,更升华为以肢体书写的诗篇,昭示着角色自由不羁的灵魂与坚韧的意志;而神箭与圣树则从原始神话的图腾符号,经由艺术重构,蜕变为跨越族群的、象征正义与牺牲的普世意象。这种对符号的有机内化超越了文化猎奇,使观众得以在傣族叙事中窥见人类共通的情感结构,从而完成了民族审美经验的当代升华。剧中傣族温和包容的“水”哲学并非以生硬教条式呈现,而是内化为孔雀公主的核心特质:对自然生灵的深切悲悯、对族群的坚定守护以及对爱情的绝对忠贞。这种精神内核,通过跌宕的戏剧冲突与动人的唱腔设计,被具象为一种可被现代观众感知并共鸣的生命力量。当孔雀公主在神性与人性的撕裂中挣扎时,其舞台呈现所激发的观众共情,早已超越了异族神话的奇幻表象,直指人类普遍面临的、关于灵肉困境的存在主义命题。

花灯剧这一本土化艺术载体,也成为诗意重构的绝佳场域。傣族音乐的清丽融入花灯剧明快的基调,创造出既“滇味”十足又情感丰沛的旋律语言。民间舞蹈语汇的戏剧化运用,让孔雀公主的每一次悲欢都成为肢体书写的抒情诗。这种本土艺术形式与民族叙事的创造性结合,使符号不再是冰冷的外在装饰,而是成为精神流淌的血脉。此外,剧中对话的文学性处理,进一步强化了民族特色的诗意表达。编剧精心创作的唱词大量运用比兴手法,如“莫做那井底之蛙,困于方寸之天地,当如那展翅雄鹰,翱翔于广阔苍穹”,既契合傣族谚语的表达习惯,又蕴含着现代人对自由、突破束缚的追求。这些充满诗意和哲理的唱词,使民族特色不再局限于地域文化的范畴,而是成为连接传统与当代的桥梁。

结语:

《孔雀公主》的艺术实践,是传统与现代碰撞中诞生的文化结晶。它通过对章哈说唱的戏剧功能重构,赋予非遗技艺以全新的叙事能量;通过民间剧场的现代转译,将“土味”仪式升华为兼具写意美学与视听震撼的舞台奇观;更通过对民族符号的诗意内化,使民族元素超越表象堆砌,成为承载普世情感的精神图腾。传统戏剧的当代活力,正源于创作者对文化根脉的敬畏与时代语境的敏锐捕捉。唯有在活态传承中注入现代审美,在诗意重构中唤醒精神共鸣,传统艺术方能真正“活”在当下,并携民族记忆走向未来。

(吴思齐,华中师范大学新闻与传播学院博士)

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号