独家专访 | 阮廉&郭锐锐:提升审美,耕耘美丽事业

文艺家·阮廉(左)&郭锐锐(右)

阮廉,毕业于华中师范大学音乐表演系,师从浙江小百花越剧院一级化妆师王玲英学习化妆造型。担任现代荆州花鼓戏《河西村的故事》化妆造型设计,该剧荣获第十六届文华大奖提名剧目奖;担任荆州当代廉政花鼓小戏《昨日重现》化妆服装造型设计,该剧荣获“李渔杯”首届全国清廉戏曲“优秀剧目”奖;担任荆州花鼓戏《红荷》化妆造型设计,该剧荣获楚天文华剧目奖、屈原文艺奖。

郭锐锐,湖北省武穴市文曲戏研究院副院长、服装设计,湖北省舞台美术学会会员、湖北省戏剧家协会会员。先后担任黄梅戏《老屋春秋》《满江红》、文曲戏《草鞋老太爷》《渔鼓声声》《江水谣》服装设计,其中《草鞋老太爷》荣获第九届楚天文华舞美设计三等奖,参与完成文曲戏《嬉蛙》《广济往事》服装设计并先后参加各类艺术节和艺术大赛。

前 言

本期『艺·同学』到访嘉宾是湖北省舞美培训班学员阮廉和郭锐锐,她们分别从事舞美妆造和服装设计,在这份“美丽”事业的耕耘中收获了各自的成长。带着好奇,笔者在湖北省文联对她们进行了采访。

“美丽事业”的缘起

张静:二位老师,上午好!能把妆造和服饰做成职业在很多人看来是很美好的事情,二位老师可否谈谈与这份职业的缘起?

阮廉:我是以演员身份考进荆州花鼓戏剧院的。前期在剧院里充当着多面手的角色,参加过团里的诸多演出,如戏曲、小品、舞蹈、唱歌,必要时还会客串晚会主持人。但我的主业是花旦演员,老师们都说我的表演还挺好,但面部平整度高,扮相出来很吃亏。那个时候我就开始研究化妆,觉得可以通过妆造加持,取长补短,让自己的舞台扮相更好看。后来一次大型晚会,由于带妆时间特别长,我的脸开始大面积过敏红肿出血,一直好不了,所以在修复皮肤的过程中就想到转型妆造。下定决心后,我就找老师进入系统学习,转为专业化妆师。

我们花鼓戏是民间小调,所以没有特定的妆造模型,一开始只是模仿京剧。但北方剧大气,一招一式非常程式化,而咱们地方戏是小调,更偏向于地方特色,需要更接地气的表演,京剧妆造不是特别适合。虽然后来用北昆画法对花鼓戏妆造做了改良,但仍有割裂感不能令人满意。

后来机缘巧合下我遇到现在的妆造师傅,她涉猎广博,不仅做戏曲、舞台妆,还为很多影视、电视台录制节目做妆造。老师说一通百通,除了练技术,其他都是在练审美,需要不断看不断学新东西,然后再融会贯通。我学越剧妆造时就发现越剧特别柔美,后来我就把昆曲和越剧装做了一个结合,使妆造表达在柔美和铿锵间找到一个平衡,最终形成现在这个适合我们自己剧种的妆面。

阮廉为吴珍珍参加戏码头录制荆州花鼓戏《站花墙·摘花》选段化妆造型

郭锐锐:我有画画基础,在大学学的是平面设计,之后考到武穴文曲戏研究院上班。县级剧团创作型人才很少,特别是舞美、服化道设计都比较空缺。领导看我的专业与设计沾边,就让我做服装设计。刚进剧团上班时,团里正在排黄梅戏《老屋春秋》,服装设计的任务就交给了我。刚从学校出来,又第一次接触戏曲,当时压力极大,只好从最笨的模仿开始学习。

这部剧反映的是清末的故事,我就把各种清末剧找来看,还在网上找各种清末民初剧的服饰。查阅大量资料后,我先做了设计稿,确保服饰的款式、颜色都不出错。导演通过了,可在武穴买不到合适的布料,资金也有限,就只能和领导一起来武汉汉正街批发布料。一台戏,最起码要为二三十位演员做衣服,每位演员还需要多种颜色的布料,且还要有相应颜色的压边,每种都需要精心挑选比对,现在回想起来仍觉得好艰苦……

当时的我还没有大舞美统一概念,只管盯着每个角色的服饰,整成五颜六色的,现在回头去看,就知道自己的缺点在哪里。之后我就参与了团里每一次参赛剧目的创作。做《草鞋老太爷》时,我第一次接触专业服装设计老师和制作工厂,当时我们找到浙江的蓝玲老师,把设计手稿一给她,她就直接带我们到服装库把面料全部配好做出来,真是又快又专业!我才知道服装设计原来可以在专业团队的操作下一条龙流水线做出来,而我们平时身边没有这样的条件,就算手稿设计出来,也很难落地,这就是我们县级剧团服装设计师的困扰。

与服装设计相关的事,我们都需要亲力亲为,比如给演员量尺寸、与裁缝沟通、画图纸联系绣花师傅、做配色……非常琐碎,但这对我们是一种锻炼。现在剧团条件慢慢好一些,创作一些参赛剧目,也会外请服装设计师,主创老师做出设计图就结束了,后面的具体实施落地还是由我来做,但每次能与这些老师交流学习,对我都是难得的机会。

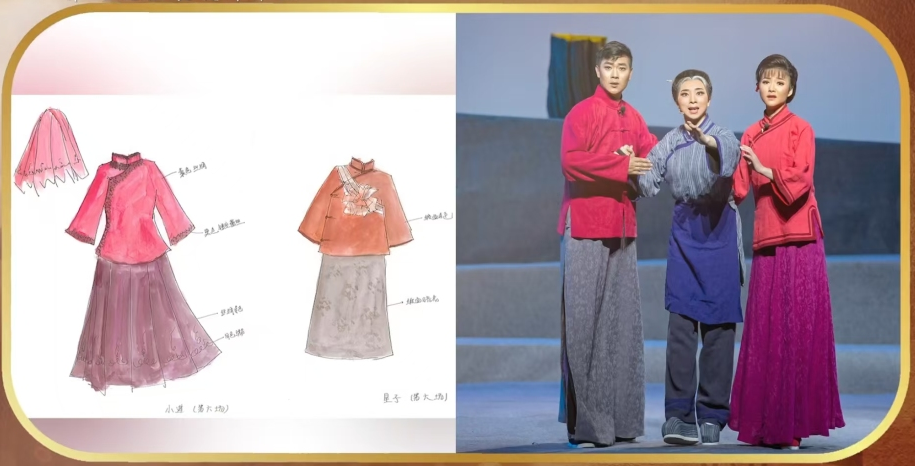

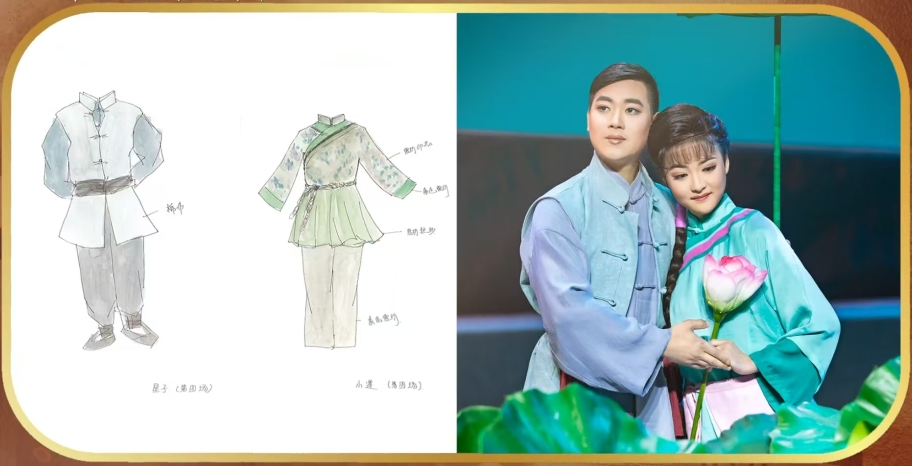

郭锐锐为文曲戏《江水谣》设计服装

像导演一样思考

张静:去年,二位老师参加了湖北省舞台美术人才培训班,有怎样的收获?

阮廉:去年在北京的学习,开阔了自己的眼界,发现学习的时候不用总盯着戏曲或者妆造一个领域,其实表演艺术是可以相互借鉴的。去参观北京人艺时,向化妆师请教了一些问题,我发现他们的演出虽然多为话剧类,但也运用到影视和戏曲的结合。戏曲有着更多程式化的夸张性表演,与现实有距离,而影视就比较生活化,越自然越好,与观众距离近,而话剧正好中和这两样,是有距离感的影视化表演,介于真实与艺术。以后我做话剧妆造时就要充分考虑到这个平衡。

任冬生老师说的“设计师要像导演一样思考”对我启发很大。我们做一台戏就好像做一个美食综合体,导演是主厨,舞美每个部门负责配菜、洗菜、摆盘,一起合作才能呈现一道完整的美食。现在我会更主动的去前置思考,提前了解导演到底是怎样的逻辑,是想做轻喜剧还是写实风格,是极简主义还是巴洛克式风格。就我的角色而言,在创作初期就要和服饰设计师紧密沟通,与项目有关的舞美每个行当横向联系,与导演共同探讨角色定位和整体视觉基调,结合所有信息再设计演员的妆面头饰,确保跟布景、灯光、服化道的色彩风格协调统一。

记得我们拍《红河》的时候,有一个接生婆的关键小角色,那个年代的接生婆没钱,由于头饰简单,整个人就隐没在漆黑的背景中,我意识到这个问题后,就马上找服装设计老师沟通,最后用角色衣服上特有的一个花色编成布条直接绕在头上,就实现了角色在舞台上艺术性和现实性的平衡协调。我们会看灯光,再定下设计的底色。同时,也会和道具组积极沟通,有时候我还会帮忙做些小扇子、碧玉簪之类的道具。例如以前我们的《金钗记》,定情木钗的道具要求戴在头上,考虑要在色彩上与服饰化妆相匹配,由我们制作会比道具组老师更方便。

阮廉为谢婷婷参加戏码头录制荆州花鼓戏《站花墙·摘花》选段化妆造型

郭锐锐:大舞美思想和换位导演思维对我影响也很大,让我在做服装设计时更加重视与其他各个部门的协调统一,尝试跳出框框,在统一的基础上加入自己个人的构思。一个大舞美的环境下,我不仅要考虑统一舞美服装,还要想到在整台剧呈现的色系和风格中,服装设计与整体配合的位置在哪里?如果布景都是昏暗的,而我要是做出的服饰颜色非常鲜艳,演员站在场上就比较突兀抢戏;如果一个戏以蓝光为主,衣服又是粉色系的,这件衣服就会呈现为紫色,这些在设计时都要事先考虑到。

所以,我觉得设计过程中的沟通非常重要,如果语言表达不畅,就无法与团队统一共建舞台审美。在北京参加培训时,为我们授课的老师不仅实践经验丰富,更厉害的是能把自己的设计理念以文字的形式提炼出来,以语言的方式准确表达,我学到了如何与导演、团队有效沟通,沟通的难点和重点在哪里。

阮廉:是的,沟通方式真的非常重要!有时候我的建议导演未必能立马接纳,那就在实操中检验。试演、彩排阶段,会请到很多团里的领导、同事、家属、戏迷来看,综合大家的意见,我们主创再讨论反复改进。这就是戏曲的一部分,我们把作品做出来,不是每个人自己想象出来的,而是真实面对作品,并努力呈现给观众我们能做出来的最完美的部分。

郭锐锐为文曲戏《江水谣》设计服装

张静:阮廉老师,我注意到您无论是生活妆,还是各种舞台、影视妆造,都曾深入学习过,可以讲讲学习不同妆造的感受吗?

阮廉:其实这中间没有决然的割裂,我本身就喜欢学新东西,遇到什么就自然去学了。我的本行是花鼓戏妆,首先要把戏曲妆学好。因为地方剧团还会承接很多晚会,于是就锻炼化舞台妆。做影视妆也是机缘巧合,《河西村的故事》被拍成电影时,我接触到北京化电影妆的老师,她告诉我如何通过化妆体现出电影质感的小窍门。比如,有一位主演老师虽然有一定年纪,但保养的很好,可他要演一个农民时,脸上皮肤晒斑的颜色如何处理?其实只需要拿笔这样转着点上去,晒得那种黝黑黝黑的红血丝就出来了。过去的媒婆天天在外面风吹日晒的跑,头发不可能洗得干净、梳得整齐上门说亲,这时候还要与扮演媒婆的群众演员做好思想工作。所以,我们化妆也要照顾到群演,这些细节对影片质量影响相当大。

我师傅的状态对我影响挺大,她很随性,喜欢自然,在哪里工作就会在哪里玩一下,了解当地的风俗文化,她虽到了退休年龄,可精神状态一直很好,永远像个少女一样蹦蹦跳跳的,就觉得她的工作生活是一种很舒展的状态,这让每一个来到她身边的人都能感受到这种美好,且同时把工作和学习做得很好。所以,现在我也把这种感觉带到工作和生活中来,喜欢每天把自己打扮得精精神神、干干净净的。其实有时候化妆并不是给人家看的,而是让自己心情好,好的精神面貌也能更好的进入工作状态,对专业本身来说更有说服力,也是给别人最好的反馈。所以,同事们经常调侃我,说我是打扮最精致的化妆师。

守正创新下的博学活用

张静:舞台的妆造和服饰相比于舞美的其他方面,似乎迭代不那么快,你们如何看待经典传承和时代创新的关系?

阮廉:守正创新是我想努力的方向。上一辈老艺术家们沉淀的经典、共建的审美,就是我们守正的传统,需要我们沉下心去摸索和吸收。打个比方,我们看秦香莲,她永远是苦头素头,任何剧种都是如此,她该带些什么头饰、在什么年龄段、哪一场戏带花,哪一场戏不能带,这些固定角色都是传统不可随意改动的。我们必须在传统规定的框架里面才能做些许的改变和创新,否则就失去了根源,不是那个味道了。接下来,才是洋为我用、古为今用,即使现在新的材料、技术、模版出来,会让妆造显得更干净,但这些新的东西只是方便我们更好地把传统的东西发扬出来的介质。

郭锐锐:从戏曲方面看,脱离传统的创新是不存在的。首先,中国戏曲已经流传几千年了,每个人物形象、故事内容、服化道已经程式化的在百姓心中扎根了,经过岁月的沉淀刻进老百姓的基因里,成为一种特有的情结,所以这些基本的东西是不能变的。我们的创新应建立在传承的基础上,思考如何让传统活在当下,如何在当下对传统进行新的解读,以现代人能接受的方式从细节上赋予一部剧精神、温度和更强的生命力,舞台上科技进步也是为此而服务,这种精细化、专业性是能被观众感知到的。

比如特定环境下,戏曲服装就需要用一个特别的布料,便于在激光灯的投射下从细节处衬托水袖的柔美,也使人物形象更加立体,从而提升整部剧的审美精度和高度。再比如对古装服饰的创新,以前基本上是两件上衣跟裙子,现在把里面的衬裙上下拼接做成了连衣裙,后面一个隐形拉链,换装就非常快。

张静:相形于舞美其他方面的投资,舞台服化的投入可能小一些,但能起到细节见真章、以小见大的效果,可以讲讲你们在工作中这样的闪光点吗?

阮廉:妆造占比要看剧情需要,有时候来个大型古装,群演多,头面就会多,经费占比肯定就多。但有时候我们通过巧妙地处理可以在提升作品质地的同时节约成本。记得我参加荆州花鼓戏《情缘》制作时,当时请省京剧院的高原老师帮我们做妆造,妆造做完,我又在饰品上做了一点点调整,考虑到演员头发造型如果配点绸点翠显得身份太大,为了与角色身份适配,我就利用网上的古风头饰玉石小花,配上一些绢花、发簪,然后给人物做了一个整体搭配,这样价格更低,呈现出来的适配度却更高,比赛后大家对头饰反响都挺好的。

其实老祖宗留下的东西不仅配色更高级耐看,还有特定的文化背景和寓意,要符合人物身份,正如过去行家所说,“穿破不穿错,带旧不带错”,你可以带很旧的东西,甚至不带,但是不能带不合适的东西。所以,我想尽可能多钻研一些古代的妆造著作,多去博物馆、美术馆,看传统的织布、头饰和画作中的古老配色。舞台艺术是一种视觉艺术,我们也需要从书画章法、构图色彩的角度,从传统诗酒花茶文化的角度,从儒释道意境的角度,从现代科技应用的角度多方位学习,扩展眼界,只有积累好深厚的文化底蕴和艺术修养,才能把所思所学沉淀后用在舞台上。只要和舞台的适配度高,便于塑造人物形象,我觉得没有绝对不可以做的尝试,也没有绝对不可以用的材质,这也是博学活用创新的地方。

阮廉为吴珍珍(左)、谢婷婷(右)参加戏码头录制荆州花鼓戏《站花墙·摘花》选段化妆造型

张静:二位老师平日里有些什么兴趣爱好?这些兴趣爱好与工作有联动吗?

阮廉:我平时喜欢唱歌弹琴,这些可以陶冶情操,改变心情;另一个就是喜欢追剧,特别是一些古装剧,主要是特别喜欢研究剧中的妆造、服饰搭配,也会思考他们搭配中的破绽,以及有没有更好的改进方法。《甄嬛传》的服化我很喜欢,它妆造的清淡度和朝代的背景适配度很高,尤其是华妃,她那一个头饰,是几百万租借过来的,谁都不敢靠近。电视剧里的近景很多,那种头饰质感拿出来就是不一样,而这种感觉是仿造做不来的,真的就是真的。我们妆造师基本的头饰会做,但一些点翠或者更精致的头面必须有工匠精神的专业师傅才做得出来。

《苍兰诀》中男主东方青苍的服装搭配对我也有启发,造型师抛开了对服饰的固化认知,没有用头冠,而用了那个地区最古老的物品做成不对等的发冠,一样体现了人物和他所处环境的特征。《白月梵星》的服装与建筑物色系搭配很讲究,我很喜欢那种色系。

郭锐锐:我平时喜欢种花草,每天下班会在阳台观察它们,看阳光照射下它们正反面的颜色、纹路变化,这些常常会启发我服装设计的思路,我设计的很多花样灵感都来自它们,是很有趣的事。

张静:好的,谢谢二位老师接受采访!

后 记

阮廉(中)、郭锐锐(右)、张静(左,笔者)

二位老师在各自的领域不断深耕,又持续拓展自己思想的维度,以小见大。或许舞台艺术的某种程式化不仅意味着我们需要更深入地理解传统,也在于“格物”致“新知”。广泛的学习思索,才会为舞台带来源源不断的生机,于千变万化中做好自我的审美提升。积累得够,才能比较轻松地表达,让传统换新枝,婀娜并遒劲。艺术如此,生活亦如此。

阮廉&郭锐锐艺术简历

阮廉,毕业于湖北省华中师范大学音乐表演系,2006年考入湖北省荆州花鼓戏剧院。2010年开始接触化妆造型至今,2019年师从浙江小百花越剧院一级化妆师王玲英学习化妆造型。已完成十余台剧目造型,多次在全国及湖北获奖。擅长的妆造有:戏曲妆、话剧妆、歌舞剧妆、影视剧妆、杂志妆,生活妆等等。

获奖经历:2012年担任荆州花鼓戏《五女拜寿》化妆造型设计,该剧获湖北省地方戏艺术节优秀演出奖;2013年担任荆州花鼓戏《情缘》化妆造型设计,该剧参加湖北艺术节演出;2016年担任荆州花鼓戏《焚香记》化妆造型设计,参加荆州花鼓戏艺术节开幕式演出;2019年担任现代荆州花鼓戏《河西村的故事》化妆造型设计,该剧获十六届文华大奖提名剧目奖;2020年担任荆州当代廉政花鼓小戏《昨日重现》化妆服装造型设计,该剧获“李渔杯”首届全国清廉戏曲“优秀剧目”奖;2021年担任荆州花鼓戏《红荷》化妆造型设计,该剧获楚天文华剧目奖、屈原文艺奖。

郭锐锐,2006年7月毕业于安徽省阜阳师范大学美术系艺术设计专业。湖北武穴文曲戏研究院副院长、服装设计、湖北省舞台美术学会会员、湖北省戏剧家协会会员。自参加工作以来,曾先后担任黄梅戏《老屋春秋》《满江红》,文曲戏《草鞋老太爷》《渔鼓声声》《江水谣》剧目服装设计,其中《草鞋老太爷》2010年获得第九届楚天文华舞美设计三等奖;参与完成文曲戏《嬉蛙》《广济往事》剧目服装设计,先后参加各类艺术节和艺术大赛。2023年获得武穴市第二届“最美志愿者”称号。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号