【省评协】评创结合 | “影艺论道”名家金句鉴赏(二)

盛夏的江城武汉,光影流转,思潮交汇。在深入学习贯彻习近平总书记给田华等8位电影艺术家重要回信精神之际,由湖北省电影局、湖北省广播电视局、湖北省文联联合主办,湖北省文艺评论家协会、湖北省电视艺术家协会、陕西省文艺评论家协会、武汉市文艺评论家协会、武汉设计工程学院共同承办的“影艺论道”——影视艺术创作评鉴交流活动圆满落幕!

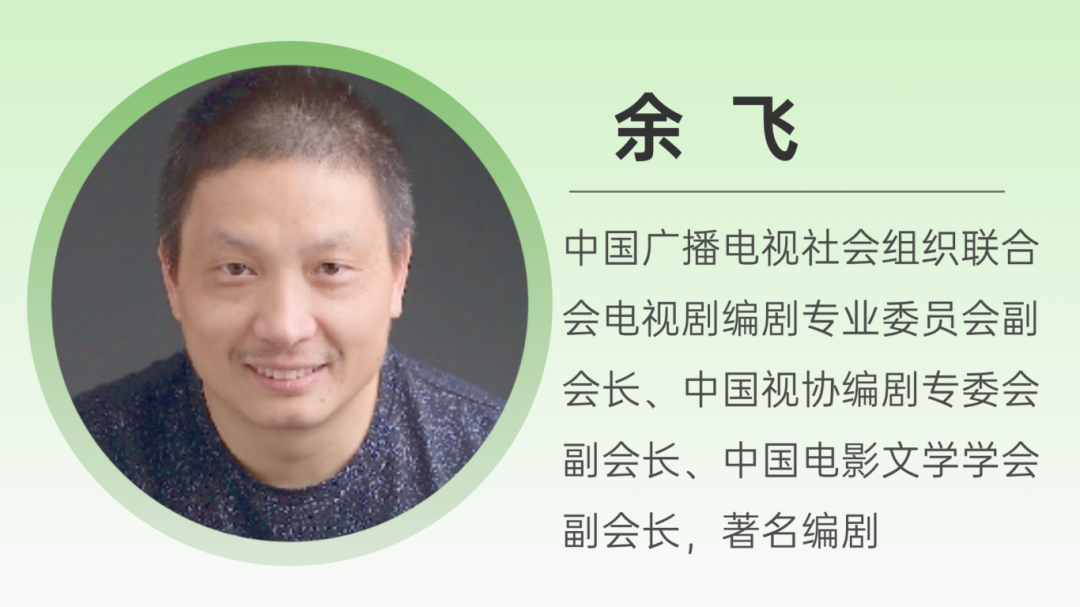

本次活动邀请众多影视学者、导演、制片人、编剧齐聚一堂,以光影为桥,聚焦“新时代文艺批评视域下的影视创作”主题,创新设置“创作分享”“专家评鉴”“互动研讨”环节,连续组织五场专题评鉴会,从多维视觉切入,深度剖析当代影视创作的精神内核。观点交锋,火花频现,共同描绘了一幅新时代影视创作的多元图景。

“湖北文艺”公众号通过三期文章集中呈现五场思想盛宴中的名家箴言与智慧结晶,期待能为每一位关注影视艺术的读者,奉上一席丰盛的思想飨宴。

第三场 电视剧专题评鉴交流

电视剧《庆余年》《兵火青春》《浴血荣光》金句总结:

《庆余年》的成功在于实现了“想象的现实”,该剧通过科幻、古装、玄幻等多元素融合,打破了传统叙事边界,展现了现代人丰富的想象力。虽然故事设定在架空历史背景下,但其中反映的现实处境问题,使其与当代观众产生强烈共鸣。以军工英雄吴运铎真实事迹改编的《兵火青春》,则体现了“历史的现实”。该剧不仅普及了一段鲜为人知的历史,更展现了军工战线背后的人性光辉。吴运铎“把一切献给党”的精神,在新时代被赋予了新的诠释意义。架空历史作品需要真实元素增加厚重感,历史题材作品则需要创新表达增强吸引力。湖北电视剧创作应坚持“本土元素、中国表达、尊重原创、只做精品”的理念,同时注重“制作为本、情节为王、题材优先、思想拔高”的创作原则。

《庆余年》《浴血荣光》《兵火青春》三部作品虽类型各异,但均展现了湖北文艺工作者在叙事手法、题材突破和现实主义表达上的创新探索。作为架空历史题材的代表作,《庆余年》巧妙利用“信息差”设定,通过穿越者视角构建戏剧冲突,同时以扎实的权谋设计增强故事张力。该剧在虚构与真实之间找到平衡,既满足观众的爽感需求,又赋予角色深度,体现了网络文学影视化的高水平创作水准。革命历史题材剧《浴血荣光》以严谨的史实为基础,在“历史的缝隙”中挖掘戏剧冲突,通过情感化的叙事手法串联重大事件,使领袖人物形象更加立体。该剧在制作上突破传统主旋律的刻板表达,以油画般的质感呈现历史场景,既保持庄重又不失生动,赢得了观众的广泛认可。正在创作中的《兵火青春》聚焦军工行业,讲述科研工作者的奋斗故事。该剧可借鉴《拆弹部队》等作品对职业精神的刻画,结合我国军工科技的最新成就,展现主人公对理想信念的坚守。同时,通过紧张刺激的排爆场景和时代对比,增强戏剧感染力,使主旋律题材更具现代审美价值。无论是历史正剧、架空传奇还是行业题材,都需在尊重艺术规律的基础上创新表达,以扎实的剧本和精良的制作赢得市场与口碑的双重认可。

无论是架空历史的《庆余年》、军工题材的《兵火青春》,还是革命历史剧《浴血荣光》,都应遵循艺术创作规律。要避免将主旋律题材概念化、类型化,应注重人物塑造和情感表达。《兵火青春》以军工英雄吴运铎为原型,创新采用“生长”而非“成长”的叙事视角,展现人物精神世界;《浴血荣光》运用电影化手法,通过音乐、剪辑等艺术手段增强感染力;《庆余年》则以多元素融合实现传统文化的现代表达。三部作品展现了不同类型题材的创新可能。影视创作要坚持编剧全程参与,实现一度创作与二度创作的无缝衔接,同时要深入挖掘人物情感世界,避免概念化表达,用艺术感染力打动观众。

《浴血荣光》以1927年至1935年革命历程为背景,通过200多个历史人物的立体塑造,构建起“山河与我”的情感连接。剧中既有师生情、兄弟情等细腻情感的表达,又保持着对重大历史事件的严肃呈现,实现了“真”的人性温度与“正”的思想深度的统一。这种创作方式既满足了当代观众对真实情感的需求,又传承了革命历史的精神内核。针对当代观众碎片化、多元化的观看习惯,该剧创新采用“全媒体传播+年轻化叙事”的传播策略。通过B站弹幕互动、短视频平台精准投放等方式,搭建从“点击”到“思考”的观看路径。剧中张弛有度的节奏把控、丰富的视听语言,既适应了短视频时代的观看节奏,又保持了长视频的叙事深度,为主旋律作品如何赢得年轻观众提供了成功范例。电视剧《浴血荣光》对影视产业的启示,即一部真正的好作品要从多元化的传播媒介,以年轻化的叙事和纯熟的视听语言,让观众体验有连接感的共同体美学,看见隽永动人的中国故事。

第四场 即将公映的电影作品评鉴交流

电影《数到三》《理工男》金句总结:

两部影片片名各具特色:《数到三》以悬念与逼迫感引人期待,惠英红的加盟更是为影片注入了强劲助力,其细腻有层次的情感演绎与生动细节表现,加之对命运、人性的深刻探讨,更添看点;《理工男》片名则存在隐忧,既恐加深刻板印象,又怕在时代风潮下加剧文理发展分裂。值得肯定的是,双片紧扣武汉文旅招牌,江城丰富元素有待深挖,未来可期。

这两部电影呈现出两种截然不同的连接维度:向内探索与向外延伸。《数到三》作为女性向作品,聚焦内心世界的深度连接,其独特之处在于将人与人的羁绊落在陌生人之间——这正是当下电影创作的鲜明趋势:跳出亲情、爱情、友情等熟人连接的传统框架,转而捕捉陌生个体间的微妙共鸣。而《理工男》则引发关于标签化的隐忧:“直男”标签可能让观众陷入身份预设,或因代入感产生疏离,但不可否认其作为庞大群体的潜在共鸣力。该片的连接逻辑更偏向将个体嵌入宏大集体,通过国家想象完成意义建构,这种将个人价值置于集体语境中的叙事,恰似回溯80年代前数字技术与前市场化时代的连接范式。团队的创作尝试,正为观众提供了重新审视个体与集体关系的契机,在两种连接维度的碰撞中,展现出时代情感的多元面向。

《数到三》以悲剧为基底,巧妙穿插轻喜剧环节,形成悲喜交织的独特风格,作为商业电影堪称典范——既以悲剧内核抚慰观众的道德情感,又借轻喜剧桥段带来娱乐宣泄,让影院内情绪张弛有度,节奏极具吸引力。谈及《理工男》,不禁联想到早年的《中国合伙人》,二者皆透着科技报国的励志气息,是典型的男性群像叙事。此外,除现代旅游题材外,武侠元素潜力巨大:从标杆之作《卧虎藏龙》的武当意象,到张三丰、长春真人丘处机等武侠符号,湖北电影人似肩负着一份文化使命——能否将这份独属湖北的武侠底蕴融入创作,让地域文化与武侠精神在银幕上碰撞出新的火花。

《数到三》与《理工男》以迥异艺术实践诠释同一真理:超级IP的生命力根植于在地文化沃土,唯有让地域血脉融入IP基因,方能唤醒大众的情感共振与文化认同。这也印证了超级IP电影与高辨识度在地文化深度融合,已成为影视作品实现艺术价值与市场成功的关键路径。东湖波光与光谷霓虹的交融,暗合武汉从钢城向光城转型的集体蓄势;实验室美学与科技转化、情感抚慰的结合,将理性之美升华为“敢为人先”的城市精神。《理工男》自带的科技感与未来感,精准契合Z世代对超级IP的认同。两部作品的破圈潜力,正源于将城市血脉转化为IP染色体,成为地域精神图腾。由此可见,电影解锁超级IP的要义有三:地域文化的普适化转化、历史文脉的当代重构、超级IP的塑形闭环。而文化谱系的延续与文化IP的优化,更需兼具国际视野与未来意识。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号