大家评论 | 遇见“我的”大观园

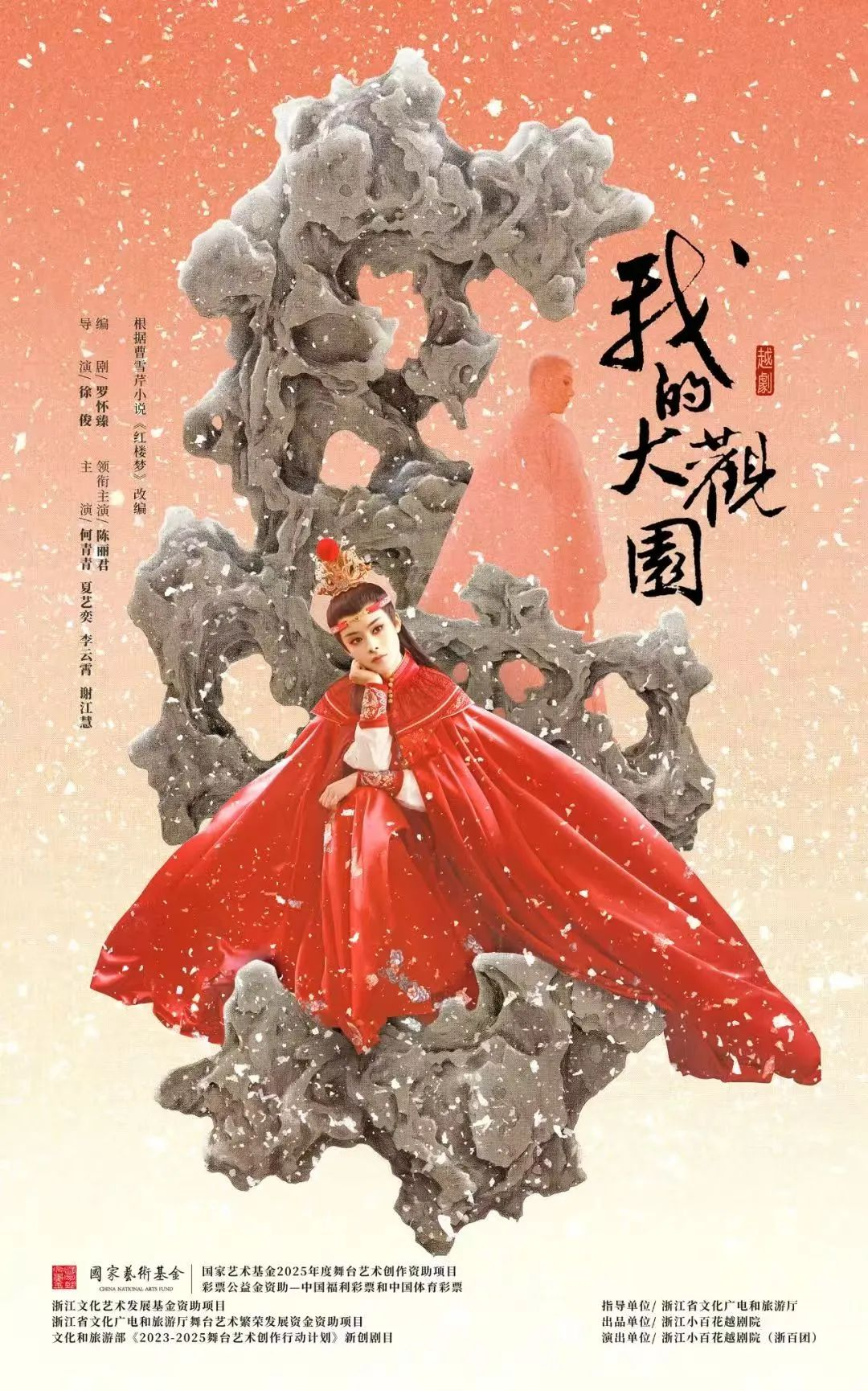

越剧《我的大观园》演出海报

近日,浙江小百花越剧院携青春越剧《我的大观园》来到了武汉琴台大剧院,带领观众们沉浸式体验了一次入梦大观园。作为中国古典文学的巅峰之作,《红楼梦》自问世以来便以其深邃的思想内涵、丰满的人物群像与宏大的社会图景成为不可复制的经典。从文本到舞台,这部经典不断被重构与演绎:传统越剧《红楼梦》以婉转的唱腔浓缩宝黛的爱情悲剧,成为戏曲舞台上的经典范本;其他剧种,如黄梅戏《红楼梦》则以其明快的曲调与倒叙视角,赋予故事别样的民间韵味。

而本次青春越剧《我的大观园》的出现,打破了传统改编对原著情节与精神内核的惯性遵循,以“我”的视角重构大观园的精神版图。序幕一开场,就奠定了这部剧独一无二的艺术基调,无论是编导还是舞美音乐,于观众而言都是耳目一新的体验。

随着空灵的乐声缓缓响起,雾气在舞台左右袅袅升腾,逐渐弥漫开来,饰演老年贾宝玉的演员身着一袭素色的长袍缓缓走向台前,而少年贾宝玉则身着一身鲜艳的红衣,头戴金冠跟在其后,他的眼神清澈明亮,充满了对世界的好奇,而观众此时也充满了对这部剧的期待,两人娓娓道来的念白和唱词瞬间勾起了观众对贾府往昔繁华的无限遐想。

老年宝玉与少年宝玉

《我的大观园》的叙事是突出“我的”这一特色的关键所在。老年宝玉以回忆者与审视者的身份,重新回溯年少时的大观园生活。通过他与少年宝玉跨越时空的对话,将大观园的兴衰荣辱、人物的命运起伏,都纳入到少年宝玉的主观视角下徐徐展开,大胆地将原著人物进行跨越时空的重新编排,使得整个故事充满了意识流的气质。例如第二回合宝钗扑蝶、黛玉葬花、湘云醉卧、妙玉烹茶等经典场景不再是孤立的呈现,而是紧密围绕着贾宝玉的情感与记忆展开,赋予了故事更强的连贯性,不再是按时间顺序铺陈故事,而是以“记忆的逻辑”重组,既保留经典场景,又让它们服务于角色与角色、观众与角色间的情感共鸣。

剧中“元妃省亲”场景

与此同时,导演将古典越剧与现代音乐剧、舞剧的元素巧妙结合,打造了立体化多视角的舞台。错落有致、高低起伏的台阶,通过精准的排列组合,每次变化都能呈现出全新的画面,构建出了变幻多姿的大观园,远、近、高、低皆成视点,观众不再只是被动地观看故事,而是能从不同角度去感受、去理解 “我的” 大观园。例如在宝玉挨打这场戏中,没有贾政的实体出现,也没有真实的棍棒,仅靠主演陈丽君滚下台阶的极致化表演,配合灯光设计,便让观众深切感受到贾宝玉为朋友挺身而出的仗义、挑战父亲权威的勇气以及遭受毒打的痛苦,情感上也从对宝玉的怜惜,上升到对芸芸众生纯真本性的悲悯。

舞美和灯光设计同样是体现《我的大观园》之“我的”特色的重要一环。灯光从老年宝玉的 “回望” 视角出发,色调与光影的运用紧密贴合他的情感变化。当宝玉回忆起与姐妹们欢乐相处的时光时,画面明亮温暖,色彩斑斓;而当他回想起那些悲伤的时刻,画面则变得暗淡压抑,色调偏冷,将 “我” 的情感世界更直观地展现在舞台之上,时而展现出大观园的四季更迭,时而勾勒出人物内心的情感波澜,使观众能够更直接地理解宝玉的内心世界。三段纵向的阶梯舞台随着剧情的推进自由移动,金色琉璃屏风立于舞台后方,营造出一派金碧辉煌的景象。演员们的服装道具也制作考究,元妃的凤冠霞帔、宝玉的锦衣华服、众姐妹的精美裙衫……不仅符合角色的身份,而且在色彩和款式上相互映衬,为舞台增添了丰富的视觉美感。

大观园众生

不得不提的还有这部剧的音乐,在作曲的编排下,通过旋律、节奏、配器与演唱处理的变化,成为传递人物情感递进、推动剧情发展的重要载体。在旋律设计上,随着“我”的心境变化呈现出鲜明的层次差异,如第一回合中宝玉迫切地去见元春姐姐,旋律轻盈明快,带着惊喜与雀跃,高音区的明亮音色将那份纯真的悸动展现得淋漓尽致,而到宝玉被鞭笞这场时,伴奏中加入了低沉的大提琴与急促的锣鼓点,每个字的时值被拉长,音区低沉,传递出“我”的痛苦与无奈。

第五回如成人礼中有一段宝黛钗三人的重唱,将三人迥异的心境展现得层次分明。唱词写道:贾宝玉(唱)我这里数着指头盼佳期,总算是盼来洞房喜事临;薛宝钗(唱)我这里独坐妆台泪盈盈,叹镜中李代桃僵出嫁人;林黛玉(唱)我这里片片诗稿化灰烬,我与他从此阴阳两离分。宝玉的声部始终保持在高位明亮区,象征着他对真相的懵懂与对喜事的全然投入;宝钗的声部在中音区平稳铺展,时而与宝玉的旋律形成短暂呼应,却又迅速转向下行,暗示着她与宝玉之间难以弥合的情感距离;黛玉的声部则在低音区游走,如同来自另一个时空的叹息与哀怨。

当三段唱词同时响起时,宝玉的雀跃、宝钗的哀怨与黛玉的悲恸在声场中交织碰撞,形成喜怨悲的三重情感张力,恰如其分地展现了这场“成人礼”的荒诞与残酷。

宝玉、宝钗、黛玉的“三重唱”

《我的大观园》通过聚焦个体叙事,极大地拉近了观众与经典作品的距离,让观众能够更加深入地走进贾宝玉的内心世界,感同身受地体验他的喜怒哀乐。在 “我的” ,也就是老少贾宝玉的视角下,宝玉与黛玉的情感以及两人之间的默契与试探被无限放大。

然而,过度聚焦“我的”视角也不可避免地带来了问题,显而易见的是这种叙事方式会导致故事线索单一,其他人物都只是作为宝玉记忆中的片段简单呈现,弱化了其独立性与丰富性,使得剧作在人物的塑造和情感传达上难以满足所有观众的期待。

另一方面,《红楼梦》中作者营造了一个充满诗意的大观园,诗词、对联等充斥其间,文辞高度今人难以企及,《我的大观园》在这一层面上也难免会遭到部分“原著党”的质疑。

“我”——贾宝玉(陈丽君 饰)

《我的大观园》并非尽善尽美,但该剧是一次极具勇气与创意的艺术尝试,为传统戏曲的创新发展所做出的积极探索,无疑具有其独特的意义与价值,值得我们给予关注。

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号