耄耋笔耕不辍,土家文脉生辉——“长阳十一老”作家群体现象引发广泛关注

近日,一个平均年龄逾九十岁的高龄作家群体的集体亮相,在湖北长阳土家族自治县乃至更的文化界激荡起层层涟漪,成为一道独特而温暖的文化景观。这十一位被尊称为“长阳十一老”的土家族老作家,以其持续的创作活力与深厚的文化情怀,向世人展示了年龄无法禁锢的文思与生命不息、传承不止的使命担当。

本次引发关注的契机,源于知名作家、“湖北省最美读书人”羊角岩先生在其颇具影响力的自媒体公众号《墨耘文化》旗下专栏“长阳人文学社”所策划的系列重磅推文。自八月起,该专栏以“2025‘长阳十一老’作家作品联展”为总题,连续推出了十一期专题内容,系统性地推介了杨发兴、覃守宪、周后全、宋兴宏、陈育阶、萧国松、杜祖渭、吴昌先、覃章林、覃万德、胡德声共十一位老作家的代表作。

每一期推文都精心编排,包含了一组精选作品、作者的创作谈、一篇由特约评论员撰写的深度赏析评论、作者近照及其简介,这种“五位一体”的呈现方式,不仅全面展示了老作家们的艺术成就,更深入挖掘了其作品背后的文化内涵与生命体验,为读者理解土家文化提供了一个丰厚而真切的文本窗口。

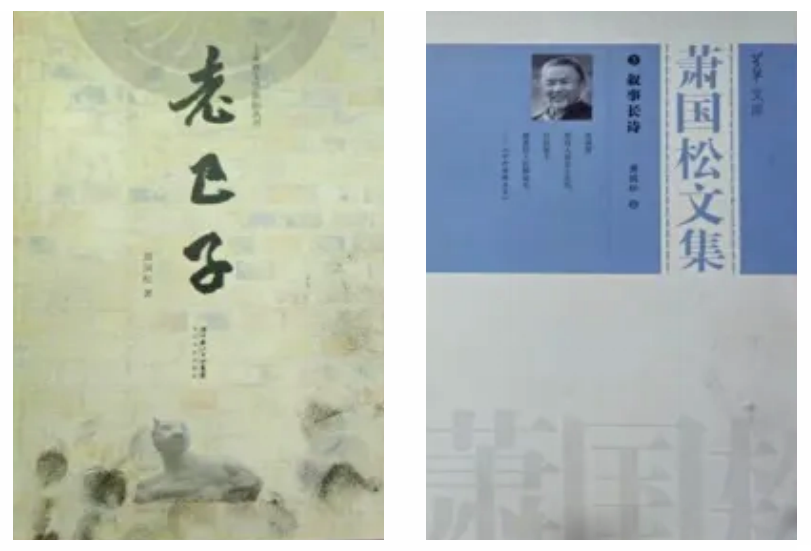

在这“长阳十一老”中,杨发兴与萧国松两位先生成就尤为卓著,极具代表性。现年97岁高龄的杨发兴先生,不仅是格律诗词创作的大家,其作品集《桑榆咏》中的“五句谣”吟唱悠远,更令人肃然起敬的是,他至今仍保持着旺盛的创作精力,并因其历史功绩,于近日荣获了由中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年纪念章”,这份至高荣誉不仅属于他个人,也为整个“十一老”群体增添了光辉的一笔。萧国松先生则以恢宏的巴人叙事长卷《老巴子》著称,其作品深入土家族历史的肌理,重构民族集体记忆,堪称土家族文化的文学丰碑。

然而,这个群体的价值远不止于个别代表。纵观联展作品,题材丰富,体裁多样:覃守宪以“五句谣”形式深切关注农村“空巢”现象,笔触沉郁,充满时代关怀;周后全细腻描绘晚年情感生活,温暖动人;杜祖渭用二十首竹枝词吟唱廪君与盐神的古老传说,古韵悠长;覃章林则将传统的二十四节气与竹枝词形式结合,赋古老智慧以诗意的当代呈现……他们虽年至耄耋,却无一例外地保持着活跃的创作状态,他们的笔触从未离开养育他们的清江山水与土家村寨,其作品共同构成了一部“活着的土家族精神史诗”。

尤为值得关注的是,专栏特约评论员“砚山行”为此次联展撰写的总结性重磅评论《土家文脉的耄耋守护者——“长阳十一老”作家的文化之光》,对此现象进行了深度解读。文章高度赞扬了老作家们“在精神荒原上固执地守护最后一盏灯”的文化坚守精神,指出他们的实践深刻揭示了“文化传承非博物馆中的标本封存,而是代代不息的心灵接力与创新融合”。该评论认为,“十一老”的集体出现是一个“现象级事件”,他们站立的地方“俨然已成为一座座活态文化碑林”,其意义远超文学本身,为所有文化寻路者指明了“守护精神家园的永恒航标”。

在人口老龄化趋势加剧、地方文化传承面临挑战的当下,“长阳十一老”现象无疑提供了极具启发性的样本。他们证明了高龄绝非文化的旁观者,反而可以是深沉而有力的叙述者和守护者。他们的存在,是长阳这片文化厚土的自豪,也是对“文化自信”最生动、最具体的诠释。恰逢重阳,这群“老骥伏枥,志在千里”的文化长者,用他们苍劲的笔触和赤诚的心,为我们书写了关于年龄、关于生命、关于文化传承的最美篇章。

据悉,《墨耘文化》公众号的此次系列推文已在该地读者及文化学界引起热烈反响,人们纷纷为老作家们的执着精神与精彩作品点赞,“长阳十一老”已成为一个彰显民族文化活力与生命韧性的独特文化符号。

长阳土家族自治县县委书记李泽刚(右)为97岁的著名诗人、“抗战老兵”杨发兴(左)送上“中国抗战胜利80周年纪念章”

叙事长诗《老巴子》写于2003年,修改于2004年下半年,2009年5月长江文艺出版社出版,15000余行(图左)。后为《萧国松文集》第3卷,2020年11月武汉大学出版社出版(图右)

友情链接

主办单位:湖北省文学艺术界联合会 技术支持:荆楚网

地址:湖北省武汉市武昌区东湖路翠柳街一号

联系电话:027-68880703 留言信箱:hbswlwczx@126.com 邮政邮编:430071

鄂公网安备 42010602002566号